- 山と雪

すぐそこにある外国! ホーボージュン「オホーツクの風と謎だらけの巨大島サハリン」中編

2017.08.10 Thu

ホーボージュン 全天候型アウトドアライター

北海道の北にある巨大な島サハリンは、

北海道の北にある巨大な島サハリンは、

じつは稚内からわずか40数キロしか離れていない

〝日本にもっとも近い外国〟だ。

昨年の夏、香港・ベトナム・台湾・モンゴルのアジア諸国を放浪した

さすらいの旅人ホーボージュンさんが、

この夏は北方の島サハリンへ旅に出た。

まずは宮沢賢治も旅したという

オホーツクの海岸線を歩き始めた。

(サハリン前編はこちらから)

ロシア美人は笑わない

「ロシア人はまったく笑わないけど、別に怒ってるわけじゃないんだからね」

ここに来る直前、サハリン事情に詳しい友人からそう聞いていたが、それは100%本当だった。州都のユジノサハリンスクに到着し、予約してあったホテルで僕はまずその冷徹な洗礼を受けた。

「あのう、予約を入れておいた者なんですが」

カウンターに座った金髪の受付嬢にそう声をかける。すると受付嬢はニコリともせずに言い放った。

「Пожалуйста, покажите мне свой паспорт」

「……えっと、すみません、ロシア語わかんないんですけど」

「паспорт! 」

いきなり叱られ動揺する。駅前の一等地にあるけっこう大きなホテルなのに英語がまったく通じなかった。しかも受付嬢は「このクズどもが」というような冷たい目でこちらを見ているのだ。

事情がよくわからないままパスポートとbooking.comの予約確認書を手渡す。こんなこともあろうと確認書はロシア語でプリントアウトしてきた。俺ってやっぱり天才だ。しかし受付嬢は書類を一瞥すると冷たく言った。

ユジノサハリンスク駅前、レーニン公園脇にある「ホテル・モネロン」。立地は抜群。部屋もきれい。でも受付のおねえさんがちょっとサディスティック

ユジノサハリンスク駅前、レーニン公園脇にある「ホテル・モネロン」。立地は抜群。部屋もきれい。でも受付のおねえさんがちょっとサディスティック

「Копия у вас есть?」

「……えっと、何ですか?」

「Вы скопировать все?」

「……すみません。わかりません」

さげすむような目線に気圧されて、ペコペコと頭を下げる。そんな僕に「ちっ」と舌打ちをすると受付嬢は古ぼけたコピー機で僕のパスポートを複写し始めたのだ。

「いったいなんなんですかね?」

隣にいたケイジ君が声をひそめて僕に言う。

「さあ……。なんで怒ってるんだろうね」

「謎ですね」

「うん。謎だ」

「でも、あれですね」

ケイジ君がイタズラっぽい目を輝かせながら言った。

「なんか女王様っぽくていいですよね」

「はははは」

その時だ。金髪の女王様がケイジ君にピシャリと言った。

「Вы следующий!」

「す、すみません」

弾かれるようにしてパスポートを差し出す。

あとで知ったことだが、サハリンのホテルでは外国人客はパスポートの全ページをコピーして提出する規則になっている。僕もケイジ君もパスポートを増補してあったからふたり分で100ページもあった。それをすぐ紙詰まりするオンボロのコピー機でやるのだから大変だ。

しかもその間にも次々と宿泊客がやってきて「早く部屋の鍵をくれ」とか「2階のトイレが詰まっているぞ」とか「この近くにウォッカが買える酒屋はないか」みたいなことをギャンギャンいうのでコピー作業はまったく進まなかった。 ブロンドでブルーアイでナイフリッジのように鼻筋の通った受付のおねいさん(撮影=オレ)

ブロンドでブルーアイでナイフリッジのように鼻筋の通った受付のおねいさん(撮影=オレ)

パスポートに押されている各国の出入国スタンプをせっせとコピーする受付嬢は「いちいち手間を取らせるんじゃないよこのブタ野郎」みないな顔をしていたが、僕もまったくそう思う。だってすでに入国時にイミグレーションでチェック済みなんだし、そもそもビザを発給した段階でロシア大使館が精査してるじゃないか。

「見た目は近代化されているけど、中味はあちこちソ連時代のままだからね」

サハリン通の友人の言葉を思い出す。

「でもみんな根はいい人だから心配しないでいいよ」

不機嫌な女王様を眺めながら、僕はひとり首をかしげた。

友人の言葉が本当だとわかったのは、その不可解なチェックイン作業が終わった時だった。ルームキーを受け取った僕は早く部屋に行きたかったのだが、ケイジ君は女王様の写真が撮りたいと言い出した。面倒なことになりそうだから止めておけと言ったのだが、なぜかケイジ君はかたくなで、バックパックからカメラを出したのである。

案の定それを見た女王様は「なにをするんだこのブタ野郎」みたいな顔になった。

眉間にしわがより、目がつり上がっている。まるで青い目の般若みたいだ。その騒動を見た警備員がロビーを横切りこっちにやってきた。「やばいよ、やめておけよ」と僕は止めたがケイジ君はそれでもあきらめない。

今度はポケットからスマホを取り出すとテキストファイルを呼び出し「お願いしまっす!」と女王様に差し出した。画面には「あなたの写真を撮らせて下さい」とロシア語で書いてある。その瞬間だ。

「いや~ん♡」

女王様がありえないぐらいの笑顔になった。

「無理無理無理! 恥ずかしい♡」

ほっぺたに手を当てて、カウンターのなかを逃げ回る。羞恥心なのか喜んでいるのか、白い肌があっという間にピンクに染まった。さっきまでの女王様はどこへやら、はにかむ笑顔はまるで無垢な少女みたいだ。

「か、かわいい……」

僕はおもわずタメ息をついた。ロシア女性のこのツンデレっぷりはすさまじい。

それは男もそうだった。殺し屋のような冷徹な顔が破顔の笑顔になる。いっけん冷たそうに見えるけどじつは優しい人ばかりだった。

そんなサハリンを僕らは歩いてみた。

左上)ユジノサハリンスク市内。サハリン州の州都で人口は20万人の人が住んでいる。右上)州政府庁舎の前でトリックに明け暮れるスケーター。左下)サハリンは日本の中古車だらけ。これはかつて名鉄で使われていたトラック。右下)クルマの8割は日本車。人気が高いのはランクル、パジェロ、カローラフィールダー

左上)ユジノサハリンスク市内。サハリン州の州都で人口は20万人の人が住んでいる。右上)州政府庁舎の前でトリックに明け暮れるスケーター。左下)サハリンは日本の中古車だらけ。これはかつて名鉄で使われていたトラック。右下)クルマの8割は日本車。人気が高いのはランクル、パジェロ、カローラフィールダー 左)この日はレーニン公園でお祭りが開かれていた。ミルコ・クロコップみたいなムキムキのお兄さんたちが公開トレーニングや力比べをしている。何故だ?? 右上)地元の子どもたちに混じって戦争ごっこ。オマエは何歳だ! 右下)パレード用の馬をみつけ、おもわずナデナデ。ああ、また馬で旅したいなあ

左)この日はレーニン公園でお祭りが開かれていた。ミルコ・クロコップみたいなムキムキのお兄さんたちが公開トレーニングや力比べをしている。何故だ?? 右上)地元の子どもたちに混じって戦争ごっこ。オマエは何歳だ! 右下)パレード用の馬をみつけ、おもわずナデナデ。ああ、また馬で旅したいなあ 左上)サハリン州立郷土博物館。日本時代の樺太庁博物館の建物を受け継いだ歴史的建造物で、昭和12年に建てられた。サハリンの自然、民族、歴史を学ぶことができる。左下)結婚式のあとカップルが必ず立ち寄る記念撮影スポットでもある。でも、何故だ?? 右)自撮りするイマドキカップル。それにしてもロシア人花嫁の美しいこと……! まるでフィギュアみたいです。

左上)サハリン州立郷土博物館。日本時代の樺太庁博物館の建物を受け継いだ歴史的建造物で、昭和12年に建てられた。サハリンの自然、民族、歴史を学ぶことができる。左下)結婚式のあとカップルが必ず立ち寄る記念撮影スポットでもある。でも、何故だ?? 右)自撮りするイマドキカップル。それにしてもロシア人花嫁の美しいこと……! まるでフィギュアみたいです。 街中探検中にケイジ君がスナップしたサハリン市民のみなさん。いっけん怖そうだけどカメラを向けると素敵な笑顔を見せてくれました

街中探検中にケイジ君がスナップしたサハリン市民のみなさん。いっけん怖そうだけどカメラを向けると素敵な笑顔を見せてくれました せっかくなのでロシア郷土料理を食べにいった。右上がボルシチだ。でもサハリンでは日本料理や韓国料理のほうが人気が高いそうで、いわゆるロシア料理のレストランは数少ない

せっかくなのでロシア郷土料理を食べにいった。右上がボルシチだ。でもサハリンでは日本料理や韓国料理のほうが人気が高いそうで、いわゆるロシア料理のレストランは数少ない 市場で行動食の買い出しをする。香辛料やドライフルーツはウズベキスタンやトルクメニスタンなど、中央アジアの商人が商っていた

市場で行動食の買い出しをする。香辛料やドライフルーツはウズベキスタンやトルクメニスタンなど、中央アジアの商人が商っていた ホテルの目と鼻の先にあるレーニン広場で花火が上がった。低空の至近距離に上がるので爆音と衝撃が凄まじい。最初は爆撃でも始まったのかと思った。おそロシア

ホテルの目と鼻の先にあるレーニン広場で花火が上がった。低空の至近距離に上がるので爆音と衝撃が凄まじい。最初は爆撃でも始まったのかと思った。おそロシア

セルゲイはプーチンにあらず

翌朝ホテルに迎えに来てくれた山岳ガイドのセルゲイさんもそういうタイプの男だった。ふだんは眉間に皺をよせた神経質そうな顔をしているが、気は優しい。表情と感情がリンクしていないだけだ。

英語の苦手なセルゲイさんに代わり、ミリアというアシスタントガイドの女の子が通訳をしてくれた。ミリアはコリアン三世だ。

英語の苦手なセルゲイさんに代わり、ミリアというアシスタントガイドの女の子が通訳をしてくれた。ミリアはコリアン三世だ。

ここサハリンには多くのコリアンが住んでいる。かつて日本人としてこの地に入植したが、終戦時に日本国籍を喪失し、日本にも朝鮮半島にも帰ることができなかった人々とその末裔だ。終戦時にはそんな悲劇に巻き込まれた韓国人が4万3000人もいた。そしてソ連がこの地の覇権を握ると今度は2万人の北朝鮮人が移住した。ミリアの家の事情は知らないが、彼女はくったくがなかった。日本のアニメが好きで、東京にも何度も来たことがあるという。

「まずはクルマでスタロドゥフスコエという海岸まで行き、そこから海沿いに北上する。今回めざすのはリデイナヤ山という山だ。でも天気次第で計画は変えるつもりだ。なに、慌てなくてもサハリンには山はいくらでもある」。それがセルゲイさんのプランだった。 さっそくクルマに荷物を積み込み、一路スタロドゥブスコエをめざした。1時間ほどで到着したが、天気は悪く空は鉛色で、砂浜は黒く湿っていた。広い砂浜には朽ちた木舟と錆びたドラム缶が捨てられていた。ひどくうらぶれた光景だった。夏なのにまるで冬のような寂しさと侘しさが浜のあちこちにこびり付いていた。

さっそくクルマに荷物を積み込み、一路スタロドゥブスコエをめざした。1時間ほどで到着したが、天気は悪く空は鉛色で、砂浜は黒く湿っていた。広い砂浜には朽ちた木舟と錆びたドラム缶が捨てられていた。ひどくうらぶれた光景だった。夏なのにまるで冬のような寂しさと侘しさが浜のあちこちにこびり付いていた。 ユジノサハリンスク(豊原)からスタロドゥブスコエ(栄浜)に向かう途中のドリンスク(落合)に巨大な廃墟があった。日本時代に建てられた王子製紙の工場だ。宮沢賢治は1923年にここを訪れ、農学校の教え子の就職を頼んだという

ユジノサハリンスク(豊原)からスタロドゥブスコエ(栄浜)に向かう途中のドリンスク(落合)に巨大な廃墟があった。日本時代に建てられた王子製紙の工場だ。宮沢賢治は1923年にここを訪れ、農学校の教え子の就職を頼んだという

ここは日本時代には「栄浜」と呼ばれ、漁業基地となっていた。いまや徹底的になにもない場所だが、僕はぜひ一度訪れてみたいと思っていた。なぜならここは若き日の宮沢賢治が訪れ、名作『銀河鉄道の夜』のヒントを得た場所と言われていたからだ。

妹の行方と銀河鉄道

“車のなかが、ぱっと白く明るくなりました。見ると、もうじつに、金剛石や草の露やあらゆる立派さをあつめたような、きらびやかな銀河の河床の上を水は声もなくかたちもなく流れ、その流れのまん中に、ぼうっと青白く後光の射した一つの島が見えるのでした”

これは僕が大好きな『銀河鉄道の夜』のワンシーンだ。青白く光る島は作中では「白鳥の停車場」と呼ばれたが、これは栄浜の北にある白鳥湖がモチーフになったのだと言われている。

じつは宮沢賢治のサハリン旅行の目的は見聞を広めるためでも取材のためでもなく、前年になくなった妹トシの鎮魂のためだった。幼い頃から一心同体だった愛する妹の死は27歳の賢治にはとてもショックで、いったいその魂はどこへ行ったのかと悩み続けた。そして最終的に「はるか北の果てへと飛んで行ったのだ」と考えた賢治は、花巻から鉄道と船を乗り継いで樺太へ渡り、当時の鉄道で行ける最北端であるここ栄浜までやってきたのである。

わびしい草穂やひかりのものや

緑青は水平線までうららかに延び

雲の累帯構造のつぎ目から一きれのぞく天の青

強くもわたくしの胸は刺されている

それらの二つの青いいろは

どちらもとし子のもっていた特性だ

わたくしが樺太のひとのない海岸を

ひとり歩いたり

疲れて睡ったりしているとき

とし子はあの青いところの果てにいて

なにをしているのかわからない

(宮沢賢治『オホーツク挽歌』より)

それはとても寂しい旅だったが、この地で見た緑青の水平線や天の青、刻々と変わる車窓の景色、レールの鳴る音、そして列車に揺れながら水の中にいるような感覚は賢治の胸に深く刻まれた。そしてそれは『銀河鉄道の夜』にも生き生きと描かれることになったのである。

作中、主人公ジョバンニと親友カムパネラは白鳥の停車場で銀河に降りてみることにした。そして渚に行って水に手をひたしてみたのである。そのシーンを賢治はこんなに幻想的に描いている。

“あやしいその銀河の水は、水素よりももっとすきとおっていたのです。それでもたしかに流れていたことは、二人の手首の、水にひたったとこが、少し水銀いろに浮いたように見え、その手首にぶっつかってできた波は、うつくしい燐光をあげて、ちらちらと燃えるように見えたのでもわかりました”

僕は少しぼーっとしながら、宮沢賢治の海を眺めた。

雲が厚く、空はちっとも青くなかった。

それでも今夜は砂浜にテントを張ろう。

そうすれば僕にも銀河が見えるかも知れない。

オホーツクの風に吹かれてそんなことを考えた。

栄浜から少し北に上がったウズモーリエ(白浦)には立派な鳥居が残されていた。このあたりはカニの名産地で1936年には3,000人の日本漁民が住んでいた。いまは神社も住居も跡形もなくなり、夏草が風に吹かれているだけだ

栄浜から少し北に上がったウズモーリエ(白浦)には立派な鳥居が残されていた。このあたりはカニの名産地で1936年には3,000人の日本漁民が住んでいた。いまは神社も住居も跡形もなくなり、夏草が風に吹かれているだけだ

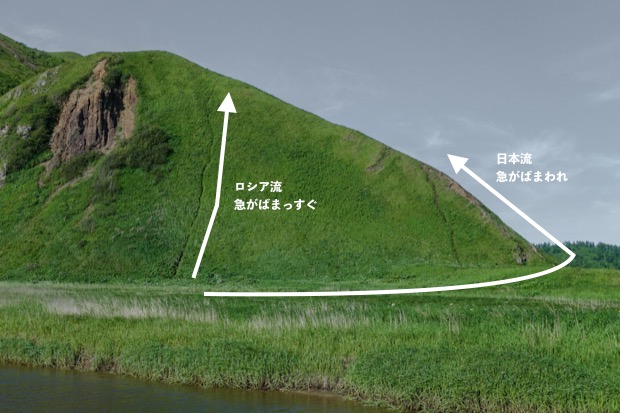

「急がばまっすぐ」がロシア流なのだ

「はい、これ履いて」

ティファヤ湾にある登山口に到着し、身支度している時に渡されたのはビッグサイズのバカ長だった。漁師が履くような重いゴム引き生地のウェーダーである。

「へ?なんで?」

「今日いく山はこの川の向こうなんだ」

眼前には幅20mほどの川が流れていた。しかし見渡したところどこにも橋はかかっていない。流れは穏やかだが深さは胸のあたりまでありそうだ。川向こうに渡るにはウエーダーを履くか、男らしく全身ずぶ濡れになるしかないのである。

仕方ないのでトレッキングウェアの上にバカ長を履き、ソロリソロリと歩を進める。川底は海草で滑りやすく、バランスを取るのに苦労をした。登山靴とバックパックは頭の上に乗せていたが歩く度にグラグラと揺れた。インディー・ジョーンズじゃあるまいし(古い!)いきなり徒渉かよ。

やっとのことで向こう岸に渡り終えるとセルゲイさんは僕のウェーダーを回収し、元いた岸に歩いて戻った。次はミリアの番だ。ミリアは別に慌てる様子もなく鼻歌を歌いながら徒渉した。サハリンではこれがデフォルトなのだろう。 川を渡った先には小高い緑の丘がありその先に岩混じりの山塊が見えた。「まずはこの丘を登るのよ」とミリアが教えてくれた。足慣らしにはちょうどいいだろう。

川を渡った先には小高い緑の丘がありその先に岩混じりの山塊が見えた。「まずはこの丘を登るのよ」とミリアが教えてくれた。足慣らしにはちょうどいいだろう。

ところがどっこいぎっちょんちょん。

セルゲイさんは丘の斜面に生えている草を「がしっ!」と両手で掴むと、突然目の前の急斜面をイノシシのごとく登り始めたのである。

「え、ええっ!」 思わず声が出る。だってわざわざそんなことをしなくても少し回り込めば穏やかな斜面がある。あそこから尾根沿いに上がれば簡単なのに……。

思わず声が出る。だってわざわざそんなことをしなくても少し回り込めば穏やかな斜面がある。あそこから尾根沿いに上がれば簡単なのに……。

セルゲイさんはそんなことはおかまいなしにガシガシと斜面を登っていく。ミリアに急かされ、僕は慌ててその後を追う。この時はまだ知らなかったが、サハリンには「急がばまわれ」という概念は微塵もない。「急がばまっすぐ」なのである。ロシア人が笑わないのと同じぐらい、それは明白な事実だった。 それを痛感したのはその1時間後、今度は斜度50度もある崖の前でセルゲイさんから「ほらこれ」と軍手を渡されたときだ。崖の高低差は10メートル以上あるだろう。表面の土は粘土質で降り続く雨を受けてヌラヌラと光っている。そしてそこに運動会の綱引きに使うような太いロープがダランとぶら下がっているのだ。

それを痛感したのはその1時間後、今度は斜度50度もある崖の前でセルゲイさんから「ほらこれ」と軍手を渡されたときだ。崖の高低差は10メートル以上あるだろう。表面の土は粘土質で降り続く雨を受けてヌラヌラと光っている。そしてそこに運動会の綱引きに使うような太いロープがダランとぶら下がっているのだ。

「こ、こ、ここを上がるんですか?」

冗談にしか思えない。それはまるで『風雲たけし城』や『サスケ』に出てくる巨大障害物みたいで、登るためというより、そこから転げ落ちて笑いをとるためにあるような光景だった。

「オレの登るとおりに登ればいい」

冗談のようなセットの前で、冗談が通じないセルゲイさんがにこりともせずにいった。どう考えてもこれはおかしい。なぜって少し遠回りすれば(それも何キロも歩くのではなく、ほんの数十メートル回り込めば)崖の上に出られるだろうことは、地形を見れば簡単に想像できたからだ。

「ジュン、いいぞ!上がってこい!」

崖の上からセルゲイさんの声がする。斜面が急で上のほうがどうなっているのかわからない。まあでも行くしかないのだろう。僕は意を決して登り始めた。ロープはヌルヌルで軍手をしていてもズリズリと滑る。途中に結び目もないので掴んでいるのがやっとだった。 「ぬおおおおおお~!」

「ぬおおおおおお~!」

崖の真ん中ぐらいまでは気合いと勢いで一気に登ったが、腕力だけで強引に登ってしまったので腕がパンパンになってしまった。乳酸がたまり二の腕がミシミシと痛い。そのうちロープを握る握力もなくなり、ずるっずるっと落ち始める。

「あわわわわ……!」

僕の悲鳴を聞いてセルゲイさんが上から覗き込む。

「ジュン、左だ左!」

言われたとおり振り子のようにして崖の左手に回り込む。そこには草が生えていてその根元を踏みつけると足場に使えそうだった。

「腕じゃなくて脚を使え!」

言われた通り意識して体重を脚にかけ、草の根をつま先で踏みつけながらよじ登る。

「右の木の枝をつかめ!」

「その幹を回り込んだら上にブッシュがある!」

セルゲイさんが上から指示をくれる。僕はその指示通りに動きながらやっとの思いで崖の上に這い上がった。

「あー、キツかった」

ゼイゼイいいながら見渡すと、そこには細いトレイルがついていた。なんだよおい、やっぱりここまで登ってくる道があるんじゃんか……!

「この国にはジグザグに登っていく習慣はないのか?」と聞いてみたがセルゲイさんもミリアも「ジグザグ」という概念がうまく理解できていないようで、逆に「日本人はそんな面倒なことをするのか?」と不思議がられた。

たぶん彼らにとってはファイト一発な直登こそが登山の最大の楽しみなのだろう。さすがはアドレナリンツアーなのだ。

カモメ岩とアザラシ棚

せっかく登ってきたが、山の中腹には分厚いガスが立ち込め視界がまったく利かなかった。この先の稜線はナイフリッジが続いていて、このコンディションでは危険だという。しかたがないのでそれ以上の登山を中止し、この日は海岸沿いのコースタルトレッキングを楽しむことにした。 オホーツク海を眺めながらのトレッキングはとても爽快だった。海岸にはカモメのコロニーがあり何百羽ものカモメがギャーギャーいいながら卵を抱いてる。たぶんオオセグロカモメだと思うが、日本で見る個体よりずっと大きく太っていたし、目付きもなんだか凶悪だった。

オホーツク海を眺めながらのトレッキングはとても爽快だった。海岸にはカモメのコロニーがあり何百羽ものカモメがギャーギャーいいながら卵を抱いてる。たぶんオオセグロカモメだと思うが、日本で見る個体よりずっと大きく太っていたし、目付きもなんだか凶悪だった。

見下ろすと緑青の海のあちこちに黒い帯が見える。昆布だ。あちこちにホンダワラも群生している。この風景は知床や積丹など、北海道の海とそっくりだった。

かつてこの地は日本だった。その前はロシア。そしてその前はアイヌの国。陸の覇者は次々と変わったが海の中はなにひとつ変わらない。冬は流氷がミシミシと音をたてて流れ着き、春にはタラの群れが押し寄せ、夏には昆布を食べてウニが大きく太り、秋には婚姻色に身体を染めたサケが故郷の川を遡上する。何千年、何万年と繰り返されてきた光景だ。栄枯盛衰を繰り返しているのは、愚かなニンゲンどもだけである。

「ほら、あそこにアザラシがいるわ」 見下ろすと岩礁にゴマフアザラシがゴロゴロしていた。30頭はいるだろうか。北海道では流氷が流れ着く季節にしか見ることはないが、ここでは夏でもこうしてゴロゴロしているらしい。ゴマフアザラシの赤ちゃんは真っ白い毛に被われてフカフカしているから日本でも人気だが、これはアザラシは冬に流氷の上で出産するため、外敵に襲われないように保護色になっているのだ。ここサハリンでの彼らの天敵はシャチとヒグマ。赤ん坊は大型猛禽類に襲われることもあるらしい。でも岩礁に寝転んだアザラシたちは完全に弛緩していた。

見下ろすと岩礁にゴマフアザラシがゴロゴロしていた。30頭はいるだろうか。北海道では流氷が流れ着く季節にしか見ることはないが、ここでは夏でもこうしてゴロゴロしているらしい。ゴマフアザラシの赤ちゃんは真っ白い毛に被われてフカフカしているから日本でも人気だが、これはアザラシは冬に流氷の上で出産するため、外敵に襲われないように保護色になっているのだ。ここサハリンでの彼らの天敵はシャチとヒグマ。赤ん坊は大型猛禽類に襲われることもあるらしい。でも岩礁に寝転んだアザラシたちは完全に弛緩していた。

「気持ちよさそうだなあ」

あまりに無警戒なその姿にほっこりする。

昔は野生動物の姿をこんなふうに眺めるは普通のことだった。それがいつの間にか動物園や水族館でしか見ることができなくなった。

この地球はほんとうは彼らのものだ。

そして僕らはそこを少しばかり借りているだけなのである。

ワイルドサイドを旅すると、そのことに気がつく。

流木と赤いスープ

この日はティファヤ湾の砂浜にテントを張った。流木を集めて焚き火を熾し、鉄鍋で料理をした。ミリアがビーツと根菜とベーコンのスープを作ってくれた。このあたりの郷土料理で「ボウシュ」というらしい。

夏と言えど風が吹くとさすがに冷えた。ウールのベースレイヤーの上にフリースを着込んだ。凍える身体に温かいスープがありがたい。 この日のキャンプ風景。3日間9食分の食材はすべてミリアが用意してくれた。保存の効く根菜類やベーコン、パスタ類がメインだ

この日のキャンプ風景。3日間9食分の食材はすべてミリアが用意してくれた。保存の効く根菜類やベーコン、パスタ類がメインだ

ひと口すすると大きな大きな大地の味がした。ミリアがディルに似た香草を振りかけてくれる。夏らしい爽やかな香りが鼻孔に抜けた。この香草はロシア語でウクロップというそうだ。

「サハリンの人はみんなキャンプするの?」

「バーベキューはするけど、だいたいの人はクルマで寝るかな」

「山登りは?」

「うーん、あんまりしないかな」 ふたりともおしりにヘンテコなマットを着けていた。40×20cmほどの銀マットに平ゴムとワンタッチバックルがついたもので、ロシアでは登山の大定番らしい。どこにでも腰掛けられるし、焚き火を熾すのにも便利。1枚300円だって

ふたりともおしりにヘンテコなマットを着けていた。40×20cmほどの銀マットに平ゴムとワンタッチバックルがついたもので、ロシアでは登山の大定番らしい。どこにでも腰掛けられるし、焚き火を熾すのにも便利。1枚300円だって

もともとレジャーとして登山を楽しむ文化はなく、サハリンの高山の初登頂はほとんどが日本統治時代に日本人によって行われたそうだ。

「日本人はみんな山に登るのか?」

「うん。みんな熱心に登るよ」

「なぜだ?」

「なぜだろうね。セルゲイさんはなぜ登るの?」

「心が静まる」

「ミリアはなぜ登るの?」

「解き放たれる気がするから」

人種や住む国やバックボーンが違っても、人間の感覚はそれほど大きく変わらない。白色ロシア人、日本人、朝鮮人。それぞれ異なる祖国と歴史をもち、祖父母の時代には戦火を交えた僕らだが、この日は極東の無人の海岸に座り、同じ火を囲み、同じスープをすすり、同じ山の夢を見ていた。

All we are saying is

Give peace a chance.

明日は天気も回復するらしい。

いよいよサハリンの屋根に登るのだ。

明日は青い空が見えるだろうか。

明日は緑青の水平線が見えるのだろうか。

銀河鉄道に乗れなかった僕は、自分の脚で天空に登るしかない。

でもそれが僕にはたまらなく楽しみだった。

次回では、ついにサハリンで衝撃の風景に!

次回では、ついにサハリンで衝撃の風景に!

極東の冒険旅行・後編へ続く。

それでは、ユジノサハリンスクのアウトドアショップやマーケット、その他旅のお役立ち情報を公開します!

ユジノサハリンスク準備編

ユジノサハリンスクはサハリン州の州都で、サハリン南部に広がる平野の中心にある。かつてはウラジミロフカという小さな集落だったが、日本時代になって新しい都市がつくられた。札幌を模して東西に街路が並び、州立郷土博物館や州立美術館といった日本時代の建築物が今も点在している。近年はホテルやショッピングモールなどが次々と誕生するなど、想像していた以上に栄えていた。

アウトドアショップ事情

ユジノサハリンスクでアウトドアショップを探したが、まったく見つからない。英語が通じない上に、ロシア語(キリル文字)が読めないからネットでの検索も困難を極めた。途方にくれていたらおまわりさんが声をかけてくれ、一緒に店探しをしてくれた。そして見つけたのがこの『Bezdna』だ。左上)中国製のガソリンストーブ。メーカー名不明。お店の人は使い方をよく知らなかった。6,900ルーブル(約12,500円)。右上)TATONKAのポンチョ。背中のホックを外すとラクダのコブのように広がり、90Lクラスのバックパックを背負ったままかぶることができる。2,600ルーブル(約5,000円)左下)テントや寝袋はALEXIKAというロシア製品が多かった。これはSCOUT2/3という2~3人用テント。右下)ショップ探しをしてくれたおまわりさん。なぜか警棒を貸してくれた

ユジノサハリンスクでアウトドアショップを探したが、まったく見つからない。英語が通じない上に、ロシア語(キリル文字)が読めないからネットでの検索も困難を極めた。途方にくれていたらおまわりさんが声をかけてくれ、一緒に店探しをしてくれた。そして見つけたのがこの『Bezdna』だ。左上)中国製のガソリンストーブ。メーカー名不明。お店の人は使い方をよく知らなかった。6,900ルーブル(約12,500円)。右上)TATONKAのポンチョ。背中のホックを外すとラクダのコブのように広がり、90Lクラスのバックパックを背負ったままかぶることができる。2,600ルーブル(約5,000円)左下)テントや寝袋はALEXIKAというロシア製品が多かった。これはSCOUT2/3という2~3人用テント。右下)ショップ探しをしてくれたおまわりさん。なぜか警棒を貸してくれた 左上)セルゲイさんに教えてもらった大型スポーツ店『SportCalifornia』。街外れにあるが自転車からSUPまで大抵のものは手に入る。右上)JackWolfskinやNIKE製品が特に充実していた。左下)アゾロの本格的なトレッキングブーツも売っていて品揃えは抜群。右下)スノースポーツ用品も充実。クロスカントリースキーやスケートが人気だそうだ。こんなマトリョーシカ柄のスノーボードもあった

左上)セルゲイさんに教えてもらった大型スポーツ店『SportCalifornia』。街外れにあるが自転車からSUPまで大抵のものは手に入る。右上)JackWolfskinやNIKE製品が特に充実していた。左下)アゾロの本格的なトレッキングブーツも売っていて品揃えは抜群。右下)スノースポーツ用品も充実。クロスカントリースキーやスケートが人気だそうだ。こんなマトリョーシカ柄のスノーボードもあった

飲食物買い出し事情 街の中心にあるマーケット(自由市場)には肉、野菜、果物、菓子、香辛料、日曜雑貨などを扱う小さな店がぎっしり詰まっていて見ているだけでも楽しい。中東系、中央アジア系、中国系、朝鮮系など白色ロシア人以外の人種が目立つ

街の中心にあるマーケット(自由市場)には肉、野菜、果物、菓子、香辛料、日曜雑貨などを扱う小さな店がぎっしり詰まっていて見ているだけでも楽しい。中東系、中央アジア系、中国系、朝鮮系など白色ロシア人以外の人種が目立つ スーパーのドラッグコーナーで虫除け薬を調達。夏のサハリンはアブや蚊が多いが、それよりイヤなのがダニ。ロシア語で「マイト」という。マイト用の強力スプレーは必携品だ

スーパーのドラッグコーナーで虫除け薬を調達。夏のサハリンはアブや蚊が多いが、それよりイヤなのがダニ。ロシア語で「マイト」という。マイト用の強力スプレーは必携品だ

ビールの量り売りがたくさんあるぞ! ロシア人はウォッカばかり飲んでいるのかと思うと、さにあらず。若い世代にはビールが人気で、さまざまな地ビールが売られている。量り売りの店ではこんなふうに発泡飲料用のペットボトルで販売してくれる。酒のツマミとしては鮭トバ、タラの干物、イカソーメン、燻製ニシン、スモークサーモンが人気だそうで、ショーケースの中は北海道とまったく変わらない

ロシア人はウォッカばかり飲んでいるのかと思うと、さにあらず。若い世代にはビールが人気で、さまざまな地ビールが売られている。量り売りの店ではこんなふうに発泡飲料用のペットボトルで販売してくれる。酒のツマミとしては鮭トバ、タラの干物、イカソーメン、燻製ニシン、スモークサーモンが人気だそうで、ショーケースの中は北海道とまったく変わらない

今回携行した全装備。テントはHOBO'S NEST、シュラフはmont-bellダウンハガー#3、マットはmont-bell ULエアパッドを使用。シュラフの袋が大きいのはエアマットを膨らませるのに使うため。調理は団体装備で行ったために持っていない。アルパインウエアはpatagoniaクラウドリッジ上下、保温着はpatagoniaナノエアライトハイブリッドフーディ、トレッキングブーツはASOLOを使用した

今回携行した全装備。テントはHOBO'S NEST、シュラフはmont-bellダウンハガー#3、マットはmont-bell ULエアパッドを使用。シュラフの袋が大きいのはエアマットを膨らませるのに使うため。調理は団体装備で行ったために持っていない。アルパインウエアはpatagoniaクラウドリッジ上下、保温着はpatagoniaナノエアライトハイブリッドフーディ、トレッキングブーツはASOLOを使用した

旅の相棒

グレゴリー/バルトロ65

■価格39,000円+税

■重量:S2.2kg、M2.3kg、L2.3kg

■容量:S61L、M65L、L69L

■カラー:NAVY、BLACK、RED

歴代のトリコニとバルトロを愛用してきたが、なにより気に入っているのが、柔らかいのに芯がしっかりした背負い心地だ。とくに15kgから18kg程度の荷物(テント泊縦走登山用のフル装備だ)を入れた時の荷重分散とバランスは最高レベル。背中に感じるフィーリングはかつてのトリコニによく似ているが、ランバーサポートが加わったことや背面パッドを中抜きしたことで、これまで以上にフィット感が向上した。グレゴリーの大型モデルは伝統的にカチッとした背負い心地が特長だったが、新型バルトロはフレームのフレックスが柔らかいこともあり、身体に優しくしなやかになった。個人的には歴代のグレゴリーの中でも最高の背負い心地だと思っている。

<文=ホーボージュン、写真=田島継二(Heart Films)>