- カルチャー

映写機は回り続ける。終わりのないドキュメンタリー『えんとこの歌』

2019.08.01 Thu

麻生弘毅 ライター

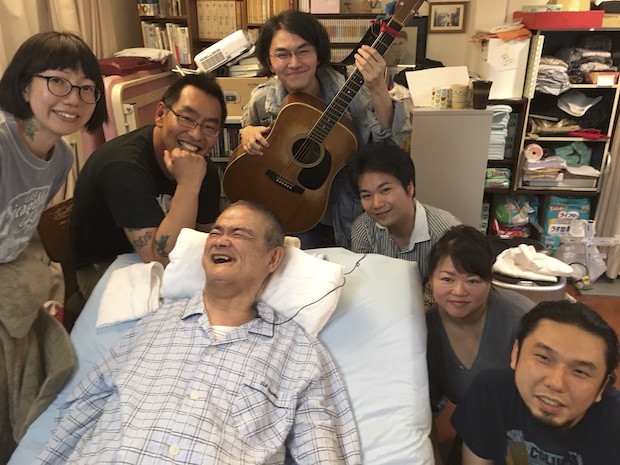

34年間、ベッドに寝たきりの歌人がいる。介護なしでは生きることができない彼とその枕元に集う老若男女は、いつしか「介護する者、される者」を飛び越える関係を築き、ともに生きる意味を問うてゆくという。

そんな心の交流を描き、話題を呼んでいるのが、現在公開中のドキュメンタリー映画『えんとこの歌』。

このドキュメンタリーが放つ不思議な磁力、その源泉を迫るべく、監督の伊勢真一さんをたずねました。

ベッドに男が横たわっている。長年、海風と太陽に晒され、白く枯れた流木のようだけど、その目には強い生命力が灯っている。そして、苦しげに体をよじりながら、吐息を何度も絞り出す。傍らで介助する若者は、その口元に耳を寄せ、荒い息に含まれる音声に耳を澄ませていた。

「と……と?」

「とり……」

「とりとむ……」

「むう? るう?」

「……とりとむる」

長い時間をかけて、ていねいに聞き取った言葉を、若者はパソコンに打ちこんでゆく。そうして紡がれるのは、こんな一首だ。

「自らを他人と比ぶることなかれ 同じ命は他に一つなし」

*

1947年、遠藤滋さんは仮死状態で生まれた。のちに息を吹き返したものの脳性麻痺と診断され、その後、当時、全国で唯一、肢体不自由児に開かれた学校であった、東京都の光明養護学校へ入学する。大学卒業後は、重度障害者として都内で初めて高校の教員に採用された。そして、母校で教鞭をとりながら、小田急線梅ヶ丘駅に車いす用のスロープを設置する活動や介護人派遣制度改善を要求するなどの活動に身を投じる。その間にも病は進行し、筆記や食事を介助者に頼るようになりながらも、生きる誇りを描いた『だから人間なんだ』を友人とともに自主出版。44歳のときに完全に寝たきりの状態になる。50代半ばからは思索を短歌に託すようになり、72歳となった現在、24時間体制で介助者に見守られる生活が続いている――「えんとこ」は遠藤さんが自ら立ち上げた介助グループであり、「遠藤滋のいるところ」「縁のあるところ」という意味、『えんとこの歌』はそんな遠藤さんと介助者の交流と感応、恋心を描いたドキュメンタリー映画だ。

*

遠藤さんの一日は、激痛とともにはじまる。薬で痛みを紛らわし、落ち着いたところで、楽しみであるコーヒーをひと口。食事や排泄、口腔ケアなど、およそ日常すべての所作に介助を必要とするうえに、意思を伝えようと声を出すこともままならい。そんな遠藤さんの元には、これまでの34年間で2000人を超える老若男女がやってきた。行政の支援をもとに介助料が支払われているのだが、ハードな現実を前に、常に人手不足で悩まされているという。目の前の薬に手を伸ばすことができない遠藤さんは、介助者がいなければ、明日へと命をつなぐ術がない。

「でも逆にいったら、それでもぎりぎりこれまでやってこられたのが、奇跡ですよね」

介助者のひとりであるチェロ奏者はほほえむ。そんな彼らの言葉によって、えんとこが放つ磁力が明らかになってゆく。えんとこは「介助者の働く場」以上の存在であるようなのだ。子育てを終えたある主婦は、自分のやるべきことを神さまに願い、導かれるようにえんとこにやってきたという。

「毎日命がけで生きているその……すごさ、というか。弱音を吐かず、苦しい状況のなかで覚悟というか……かっこわるいところを見せ続けるるかっこよさ、みたいなのが、すごいと思います」

4回戦のリングに立つボクサーが感情をこめる。

「優しいですよね、全部を受け入れている感じが……。障害を持って生まれてきて、それでも自分らしく生きようというのは伝わるんで」

小学4年から不登校となり、引きこもってしまった青年はこう話す。

「(人と対峙するのが)怖かったけれど、会話がしたいという思いが出てきたから、それが大きかったですね。遠藤さんと話がしたい、っていう気持ちがすごい出てきて……。そういうの、えんとこに来てから感じた感覚なのかなあと思います。ずっと頭でわかろうとばっかりしてきちゃったから……」

そんな言葉を聞いているのかいないのか、深い皺を刻んだ、山なみのような遠藤さんの横顔を、カメラはとらえる。虚空を睨み、激痛にゆがみ、そして子どものように目尻を下げる眼差しは、どこまでも深く澄んでいる。

「否定」のレールの上で“いのちの肯定”に立つまでの私の歩み、と題された文章で、遠藤さんはこんな言葉を記している。

君が今やりたいことを、まっすぐに人に伝えながら、

出来ないことは、みんなに手伝ってもらって、堂々と生きてゆきなさい。

先回りして、人がどう思うだろうか、

これは、いけないことではないかとか、

勝手にひとりで考えてやめてしまう必要なんかないんだよ。

自分から逃げていては、何も始まらない。

そうして、自分が決めてやったことの結果を、

どんなことでもすべて自分で生かしていったら、

その時はきっと、いつの間にか、ますますすばらしい君になっているだろう。

それは、人に迷惑になるどころか、逆に人と人とが直接、

そのいのちを生かし合って生きる。

本当の人のあり方を、君に関わるすべての人に身を持って示して、

それを実現してゆくことになるんだよ。

だって、君はひとりで勝手に何かをやってゆくことなんて出来ないだろう?

「遠藤さんの、命を生かし合う、という言葉。そうは言っても、やっぱり障害が重くなったら、そんなことも言ってらんねんじゃないのかなって、ちょっと心のどこかで思ってたんです」

介助の中核を担うパンクロッカーは、はにかむようにそう話す。

「でもなんか、そこじゃないんだよな。介助とはなにかを考えたら、やっぱり命を生かし合う的な取り組み方……遠藤さんの生き方に共感するところから、“寄り添う”じゃなくて“寄り合う”みたいな」

日常のスピードについていこうとするなかで、見失ってしまった大切な何かが、ここにはたしかに存在している。

「激しくもわが拠り所探り来て 障害持つ身に“いのちにありがたう”」

*

字幕がないので会話がわかりにくいなどと思ったのも束の間、気づけば、遠藤さんの思いを汲み取ろうと夢中になっていた。たった一言のやりとりを、遠藤さんと介助者は何度も確認しあう。かすれた肉声だけでなく、表情や間合い、いまの気持ちにいたる道筋など、「互いを理解したい」という気持ちを頼りに、時間をかけて意思を通わせてゆく。そこには、言葉の有限性が如実に表れていた。

会話において、簡潔に伝えようと抽出された言葉は、そのひと言へといたる蓄積を明らかにできず、心の一部しか表していない。だからこそ、顔を合わせ、互いに慮ることで意思疎通ができるはずなのに、万能であるかのように乱暴に言葉を扱い、一度口にしたことは、言質であるかのように受け止める……自身がそんな会話を重ねていることに気づかされた。

そして、逆説的ではあるが、選び抜かれた言葉の力に目を瞠らされた。キーボードを打てず、発声によって意思を伝えることが難しい遠藤さんは、胸の内でいくつもの言葉を並べ、そのなかでもっとも心に添うものを探し続けているのだろう。介助者とともに、地中に埋まった宝を見つけ出すようていねいに、時間をかけて掘り出された言葉たちは、圧倒的に力強く、美しい。

同様に、遠藤さんの生き様に触れることで、周囲の人間は内なる思いに気づいてゆく。それは、山懐で巨樹と対面し、自身を投影することで意思を新たにするようだった。96分のフィルムは、そのほとんどが2DKの室内で展開しているのだが、その奥行きたるや――。

映画は印象的な星空で幕を閉じる。鑑賞後、重くて深い激流のような情動から、容易に抜け出すことができなかった。

*

25年にわたり、遠藤滋さんの姿をフィルムに収めたのは、大学時代の友人である、映画監督の伊勢真一さんだ。

「ドキュメンタリー映画って、撮る理由はいくらでもあるけれど、撮り終える理由はあまりないんですよ」

自主製作、自主上映のスタイルで映画を撮り続ける伊勢さんに、いわゆる「外からやってくる締め切り」は存在しないという。

「てんかんと知的障害を持つ姪がいるんです。そんな彼女の姿を撮り始めたのは8歳の頃からでした」

撮影を担当したカメラマンは、ひとまわり以上年配の瀬川順一さん。そんな師匠ともいうべき先輩と「撮り続けるけれど、完成しない映画があってもいい」という話をしていたという。

「ところが、撮影を始めて12年目、瀬川さんが末期癌を宣告されてしまった。戦前から映画人として生きてきた瀬川さんに、完成したものを観てほしい……そうしてできたのが『奈緒ちゃん』(1995年)なんです」

長くは生きられないと宣告されていた奈緒さんだが、周囲の願いにこたえるよう健やかに成長し、彼女の天真爛漫さに呼応し周囲は動いてゆく。その様子は『ぴぐれっと』(2002年)、『やさしくなあに』(2017年)にまとめられ、35年以上たった現在も撮影は続いている。同様に、遠藤さんの姿も1995年から撮り続けている(その第一作は、1999年公開の『えんとこ』)。

「映画のクライマックスを山頂に例えるなら、ぼくの映画作りは、黎明期の登山みたいなものかもしれません。ルートが明らかにされ、標識の立てられた山頂をめざすのではなく、頂きそのものを見つけ出す、みたいなね」

そして、しばしば「映画は窓である」と例えられるが、映画は鏡ではないかと伊勢さんは考える。観る者が映画を味わうことを通じて、それぞれの自身の奥底をのぞいてゆく。そうした過程において、映画が映画として深まってゆくのでは……。

「観終わってからも、その人のなかで映写機が回り続ける。そう感じてもらうために、映画としての終わりがあるというのかな」

はっきりとした結末のような、ある種のわかりやすさは、安心して物語を楽しむための重要な要素ではあるが、ときに思考停止をきたしてしまう。

「重要なのは、観てくれた人が考え続けることなんです」

いまこの瞬間にも、遠藤さんはベッド上で闘い、汗を流す介助者とともに、生きる意味を模索している。えんとこは伊勢さんの周囲のできごとであると同時に、わたしたちの日常ともつながっているのだ。

「それは撮る側にもある感覚。遠藤の痛みはどうか、若いやつらはどうしているのか……ハッチャンを思い続けることも同じ。どうしても思い続け、考え続けてしまうんだよね」

ハッチャンとは、北アルプスの穂高岳山荘において、小屋番を30年以上務めた宮田八郎さんのこと。

標高3000m、天地を分ける穂高の稜線は、登山者の憧れであるとともに、遭難者が多いことでも知られている。宮田さんは長年、山岳救助に携わり、山に対する心意気を綴ったブログ「ぼちぼちいこか」の筆者として、映画化された石塚真一さんの大ヒット漫画『岳』のモデルとして、登山を愛する人々に知られた存在だ(ブログや雑誌等に掲載された文章は、『穂高小屋番レスキュー日記』として、今春、山と溪谷社から刊行されている)。

そしてまた、宮田さんは「ハチプロダクション」の代表として、『星々の記憶』『穂高をゆく』『小屋番』をはじめとする作品を描いた、映像カメラマンとしても知られている。そんな宮田さんとは、東日本大震災を扱った2012年公開の『傍』からの付き合いだという。

「彼はいつも、ぼくはいせフィルムの星組、雪組、花組です、なんて言っていてね。自然を相手に撮影をするのが抜群にうまかったんです」

一年の大半を穂高で過ごし、山を下りるとふらりと伊勢さんの編集室に現れては、酒を呑み、シュラフにくるまっていたという宮田さん。

「町はたまに下りる分にはいいけど、人に疲れる……なんて言っていたけれど、えんとこは居心地がよかったみたいだし、なにより遠藤の存在、そのあり方になんともいえず共感しているようでしたね」

そんな様子から、自然相手だけでなく、ドキュメンタリーカメラマンとして人間を撮るほうにも意欲があったのではと監督は言う。

「優れたドキュメンタリーのカメラマンは、人やものを見る目が熟成しているんだけど、ハッチャンがまさにそう、人間に対する愛情が深かった。遠藤はハッチャンが惚れこんだ男であり、彼を思って撮った星空が、ラストシーンのあの空なんですよ」

見えないけれどそこに存在する星空を撮ろう……そうした思いから、宮田さんは、えんとこの屋上でカメラを構え、いくつもの夜を過ごした。けれども、イメージした画をものにできない。それならば、遠藤さんが水中での歩行に成功した、伊豆の海ではどうだろうかという話になり、伊勢さんはその撮影を宮田さんに託した。宮田さんの撮影にかける意気ごみは、奥さまへ送ったLINEにも垣間見ることができる。

「毎回、苦痛でゆがむ、それでいて俺なんかより

はるかに強い「生」への眼差しを

ファインダーに見るにつけ感じ入るものがある。

ぜんぜん撮れなくてへこむばかりやけど。

今やらせてもらってる仕事で

俺が撮るべき映像のひとつが

「恋する者の見る空」のイメージショットな訳で、

全身全霊で撮ってみたいし、撮りたい」

ラストシーンの星空は、2018年の4月4日に撮影したもの。その日は宮田さんの52回目の誕生日だった。そして翌日、山仲間と知床の海を旅する計画を立てていた宮田さんは、トレーニングのため、山岳ガイドの木村道成さんとカヤックに乗って波の彼方へ、そのまま消息を絶ってしまう。

「行方不明というのは、気持ちの置き所がないものだと知りました。それでいて、ずっと行方知れずでいてほしい気分もあって……」

遺体は7月5日、沼津沖で発見された。映画のラストを飾った撮影データは、浜に残されたテントにあったものだという。

「ハッチャンを、ハッチャンが見ようとした世界を思い続けること……生きることは、出逢いではなく、出逢い直すことの繰り返し、なのだと思います」

穂高岳の涸沢ヒュッテをテーマにしたドキュメンタリー『小屋番』では、宮田さんが撮影し、伊勢さんが演出を務めた。写真の左端が宮田さんで、中央が伊勢さん

穂高岳の涸沢ヒュッテをテーマにしたドキュメンタリー『小屋番』では、宮田さんが撮影し、伊勢さんが演出を務めた。写真の左端が宮田さんで、中央が伊勢さん

*

「昔、瀬川さんに聞いたんです。誰のために映画を撮っているんですか、って。そうしたらしばらく黙りこんだあとに、俺のためだ、と。そのころぼくは40代後半でね。決定的な言葉だということはわかったけれど、何かっこいいこと言っちゃってんの、っていう気分もあってね。だけど、いまになってようやくわかってきた気がするんです」

借金をしながら映画を自主製作し、上映に自ら奔走するというのは、正気の沙汰ではできない所業だと、自嘲気味に笑う。

多くの人に見てもらいたい。伝えたい。収益をあげねば次回作をつくれない……。試写を繰り返し、反応によってストーリーを変えてゆく映画作りは、商売として成立するかもしれないが、表現することに喜びを見出し、実感して生きてゆくという自身は痩せ衰えてしまう。

「伝わる伝わらないではなく、俺は何を感じ、何を表現したいのかを自らに問い続けること。それこそが表現することのコア。これも今回改めて、遠藤から教わったことのひとつなんですけどね」

*

ディランの古いブルースが流れる編集室での対話は、3時間を越えていた。もう一度『えんとこの歌』を観ようと思うけれど、フラットな目で映画を観るには、いささか「思い」を聞きすぎてしまった。それでも、背中に羽根が生えたような気分で、雨の町を早足で歩いてゆく。

多様化社会などといわれるが、異質なもの、非生産的なものを排除する空気は年々濃密になっている。だけど、もっともリスクが少なく効率的な最短ルートをとることだけが、大人の選ぶべき道ではない。バットをめいっぱい長く持ち、人生を懸けたフルスイングを繰り出すことができるのは、ほかでもない、自ら掴み取った道を歩む大人だけだ。

『えんとこの歌』

伊勢真一監督作品

2019年/カラー/96分/いせフィルム https://www.isefilm.com

7/19(金)~8/1(木) 広島 八丁座 https://johakyu.co.jp

7/20(土)~8/2(金) 横浜 シネマ ジャック&ベティ http://www.jackandbetty.net

7/27(土)~8/16(金) 大阪 シアターセブン http://www.theater-seven.com

8/17(土)~8/30(金) 京都 京都シネマ https://www.kyotocinema.jp

8/17(土)~8/30(金) 静岡 シネ・ギャラリー http://www.cine-gallery.jp

8/24(土)~8/30(金) 三重 伊勢進富座 http://shintomiza.whitesnow.jp

9/28(土)~10/4(金) 長野 上田映劇 http://www.uedaeigeki.com

(8/24の伊勢新富座の上映では、宮田八郎さんのフィルム『星々の記憶』との二本立て)

このほか『えんとこ』『えんとこの歌』連続上映とトークも各地で開催中。詳細は上映情報にて

また、『えんとこの歌』をはじめとしたいせフィルムの作品群は、自主上映用のフィルムの貸し出しにも対応している。こちら

(プロフィール)

伊勢真一(いせ・しんいち)

1949年生まれ、ドキュメンタリー映像作家。本作の前作となる『えんとこ』やてんかんと知的障害を持つ姪の奈緒ちゃんと家族の日々を記録した『奈緒ちゃん』『ぴぐれっと』『やさしくなあに』、東日本大震災を記録した『傍』『いのちのかたち』など、数々のヒューマンドキュメンタリー映画を自主製作、自主上映している。