- アクティビティ

【トルデジアン走ってきた #4】ゾンビと化した第2ステージ、復活の第3ステージ

2018.02.01 Thu

中島英摩 アウトドアライター

世界屈指の山岳耐久レース“Tor des Geants(トルデジアン)”。このレースに挑んだライターの中島エマさん(33歳、独身、女性)が、レース完走までをAkimamaで短期連載中。今回、ステージ2、ステージ3を一挙掲載です。

▼前回のお話はこちら

【トルデジアン走ってきた #3】ついにスタート。330kmの冒険のはじまりに浮足立つ

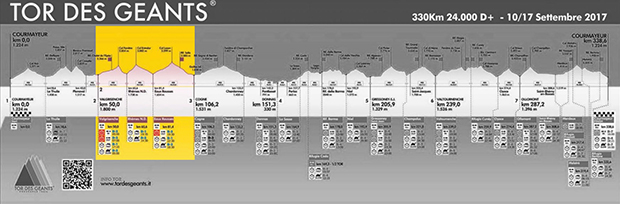

330km、制限時間は150時間、つまりレースは7日間。難関のトレイルランニングレース、Tor des Geants(トルデジアン―巨人達の旅)のスタートを切った。しかし、出発前から続いていたアレルギー性鼻炎、乾燥した空気と舞い上がる砂ぼこりの影響で初日から気管支炎になってしまった! これまで数々のトラブルを経験してきたが、これはさすがに前代未聞! 呼吸が苦しく高山病のような症状でよろめく中で、周りの仲間の背中を追いかけ、なんとか1つめのライフベースへ。60分の睡眠で体力は回復したが、2日目に待ち構えるのは、標高3000m級の山が3つ……。

レース2日目、魔の巨大三峰に挑む

「トルデジアンは2日目が最もキツイ」

巨人達を制覇してきた人達は、そんな風に言う。次のライフベースまでの56kmの中に、標高3,000m級の巨大な塊が3つもある。実際に通るのはコルなので、山自体はもっと大きいのだと思う。ヨーロッパアルプスの3,000mを縦走できるだなんて気持ちよさそう!と思うかもしれない。残念ながら、いや、大変喜ばしいことに、毎度毎度標高1300m~1400m下の麓の町までいちいち下山して麓から登るのだ。縦走と言うにはちょっと無理がある。

ー 誰だよ、こんなクレイジーなコース、考えたの・・・。

尖り方が尋常じゃない。トレイルランナーは脳ミソまで筋肉みたいな人が多いもんで(褒め言葉)、こういうのを見てゾクゾクしたりする生き物なのだ。

尖り方が尋常じゃない。トレイルランナーは脳ミソまで筋肉みたいな人が多いもんで(褒め言葉)、こういうのを見てゾクゾクしたりする生き物なのだ。

3つのうちの最後のコルは、レース最高地点のcol loson。なんと標高3299m! 高所好きのわたしにとってヨーロッパアルプスの標高の高い場所を走れることもこのレースを選んだ理由の一つでもある。4つの巨人達(モンブラン、グラン・パラディーゾ、モンテローザ、マッターホルン)のうち、グラン・パラディーソ国立公園のエリアを走ることのできる山好き垂涎のコースだ。しかも、明るい時間帯に通ることができる。こんな贅沢なことはない。

ライフベースで「1時間も」寝て、すっかり気分は爽快だった。このレースはじめての夜のトレイルは楽しかった。睡眠時間が1時間と言うと、トレイルランニングをしない人には必ず驚かれるが、今までわたしが走ったことのあるレースは長くても3日間(二晩)だったので、そのくらいであれば寝ない人が多い。もちろん睡魔と闘うことにはなるが、わたしは比較的眠気に強い方だった。実際、わたしはこれまでレースで15分以上寝たことがなかった。

喉と肺は相変わらずゼェゼェ鳴っているし、咳もひどい。だけど先は長い。とりあえずぼちぼち行く作戦に変更することにした。とことん歩き通す。きっと、きっと復活する。人間は自分が思っている以上の力を秘めている。限界など、だいたい自分自身の思い込みでしかない。だいたいのことはかすり傷みたいなものだということをわたしは知っている。「復活」はエンデュランスレースにおける魔法のアイテムなのだ。

ー まずは復活を待て。話はそれからだ。

おばけは怖いけど、暗闇のトレイルは大好物だ。

おばけは怖いけど、暗闇のトレイルは大好物だ。

超ゆっくり、山と高原地図に記載されているような日本人の通常コースタイムのスピードよりもさらにゆっくり(おそらくその2倍くらいで)、真っ暗なトレイルを地道に登り続けた。淡々と歩く作戦は意外と悪くなく、夜明けと共に下りになれば傾斜に身を任せて脚を転がすようにしてガンガン走り、次のエイドにはなんと当初の予定よりも早く到着して、歓喜した。

コルの道標。トルデジアンのマークのプレートが打ち付けてある。

コルの道標。トルデジアンのマークのプレートが打ち付けてある。

夜明けと共に、暗闇に息を潜めていた鋭い山が姿を現す。

夜明けと共に、暗闇に息を潜めていた鋭い山が姿を現す。

そうか、登りがダメでも下りで稼げばいい。気を良くしたわたしは、ものの数分でエイドでの補給を手早く済ませて次の山に挑むことにした。大きな十字架が山の奥深くに吸い込まれていくわたしを見送った。

随分早く着いて驚いた。まさか、あの登りの牛歩でも、下りで十分巻き返せている。

随分早く着いて驚いた。まさか、あの登りの牛歩でも、下りで十分巻き返せている。

次はあのあたりだろうか。

次はあのあたりだろうか。

樹林帯から稜線に出るとまた本格的な山岳地帯に入る。その入口に十字架が立ててあった。わたしは、できる。大丈夫。よろしくお願いします、と瞼を閉じて願ってみたりする。

樹林帯から稜線に出るとまた本格的な山岳地帯に入る。その入口に十字架が立ててあった。わたしは、できる。大丈夫。よろしくお願いします、と瞼を閉じて願ってみたりする。

禁断の“アルプスの天然水”

小屋跡か、牛小屋跡か。丁寧に積まれた石でできた曲線の屋根が美しい。(どうでもいいけど遺跡や城壁などの積み石フェチだ。たまらない)

小屋跡か、牛小屋跡か。丁寧に積まれた石でできた曲線の屋根が美しい。(どうでもいいけど遺跡や城壁などの積み石フェチだ。たまらない)

高く遠くまで人が点々と続いて見える光景は、樹林帯の多い日本のレースでは少ない。わたしは他のヨーロッパレースで経験しているので、そんな光景も心が折れるようなメンタルのダメージがないのが幸い。

高く遠くまで人が点々と続いて見える光景は、樹林帯の多い日本のレースでは少ない。わたしは他のヨーロッパレースで経験しているので、そんな光景も心が折れるようなメンタルのダメージがないのが幸い。

もう麓の町は見えなくなってしまった。向こうの大きな山塊はさっき登ってきた山だろうか。

もう麓の町は見えなくなってしまった。向こうの大きな山塊はさっき登ってきた山だろうか。

2つ目のコル、Col Entrelorでは日本人の方が、

「写真を撮ってあげよう! ほら、そんな顔してないで! もっと楽しまないと! こんなに絶景だよ!」

と、写真を撮ってくれた。

心は十分に楽しんでいて、超!ハイテンションなつもりだったのだけど、どうやら見た目は完全に覇気がなかったらしい。

うむ、確かに。

うむ、確かに。

(やった! 下りだ! さっきみたいに、下りで稼くんだ!)

じっくり登ってコルに到達すると、心が踊った。こうやって、山あり谷あり越えていくのだ。下りのない山はない。登り続ければ、どんな険しい山でも必ず乗り越えることができる。

スタッフが待機する、臨時シェルター。山頂付近まで荷物を上げるのは容易なことではなく、シェルターごとヘリで降ろすらしい。ヨーロッパのレースではよく見かける。

スタッフが待機する、臨時シェルター。山頂付近まで荷物を上げるのは容易なことではなく、シェルターごとヘリで降ろすらしい。ヨーロッパのレースではよく見かける。

青い空が湖の色をより濃く染めている。向かいの山が男らしくて好みだ。次はあれに登れるんだろうか。

青い空が湖の色をより濃く染めている。向かいの山が男らしくて好みだ。次はあれに登れるんだろうか。

半分くらい下った広大な場所にぽつんと民家があった。おそらく放牧地なのだろう。仲良さげな家族が可愛らしい私設エイドを出していた。コース上のあらゆる場所で、地元の人がボランティアで選手を応援してくれるのだ。ホットコーヒーとホットティー。

エイド間が長いトルデジアンでは私設エイドはオアシス!

エイド間が長いトルデジアンでは私設エイドはオアシス!

実はこの時、わたしは水が足りず困っていた。夜間のために両側の胸に刺したボトルの片方はホットレモンティー、もう片方が水だったが、夜の寒い中で身体を温めるためにホットレモンティーはすべて飲み干してしまっていた。エイドはまだまだ先だった。

「水は・・・ありますか?」

恐る恐る、聞いてみた。優しそうな奥さんがニッコリ笑って手招きする。奥さんは民家のそばにある大きな水槽に頭をつっこんでいるぶっといホースを片手でグワッと掴み、わたしに差し出した。ホースからは水がドボドボと凄い勢いで噴き出している。躊躇するわたしの手を取って、空っぽの保温ボトルになみなみと水を入れてくれた。もうひとつは? というようなジェスチャーで胸のポケットに入れているボトルに目をやる奥さんに、ノー、グラッツェ! とお礼を言って手を振った。

ー リタイアの理由は?

「水に“やられ”て・・・」

ヨーロッパのレースでよく耳にする話だ。日本では多くのミネラルウォーターが軟水で、あまり硬水を口にする機会がない。ヨーロッパはほとんど硬水で、慣れていない日本人はお腹が緩くなる人がいる。そういえば数年前にコントレックスなどの硬水ブームがあった。要は、硬水で便通がよくなるという話だ。わたしは悲しいかな幼い頃から猛烈な下痢体質で、幸いにもそもそも年中ほとんど出るものがゆるめなので、硬水の影響などもはやどうでもいい。

もうひとつ絶対に気を付けるべきことがある。それは沢や川の水、湧き水を飲んではいけないということだ。山の麓や町には、いたるところに湧き水のタンクがあり、キラキラ輝く水が溢れ出ている。ヨーロッパの選手は恵の水といった感じでごくごく飲んでいるが、日本人にはあまりおすすめできない。アルプスの山々では驚くほどの数の牛が放牧されていて(しかも結構標高の高いところまで!)、そこかしこに彼らが放出する巨石のような糞が鎮座している。時に道を塞ぐほどの糞の量は、1日も歩けば踏まずに帰るのは不可能だ。レースではもはやそんなことを気にしている選手などいないので、もうみんな仲良く糞まみれだ。

わかっていた。決して手を出してはいけないとわかっていた。だけど実はわたしはもう水を400mlしか持っていなかったのだ。

(万が一、万が一どうしても水が足りなくなった時の緊急用ってことで・・・)

そう思ってちびちびミネラルウォーターの方のボトルから水分補給をしていたが、太陽が昇り、下りで走り始めると汗をかき、どんどん水を消費した。汗の量と摂取量が比例しなくなって、途端に手や足が浮腫んでくるのがわかった。脱水のサインだ。

(ほら、あの奥さん、躊躇なくホースを差し出したわけだし、さすがに牛用の水ってことはないだろう。あの家族だってあの水で生活してるんだ。きっと大丈夫!)

ブツブツ自分に言い聞かせて、えいやっとボトルをくわえ、ゴクリと飲んだ。

最高に美味しい! さすが、アルプスの天然水!

ひと口飲んだらもうどれだけ飲んでも同じだろうというよくわからない理論が働いてゴクゴク飲んだ。

写真をズームしたらホースが写っていた。これだ。この水だ。

写真をズームしたらホースが写っていた。これだ。この水だ。

こういう湧き水もあんまりおすすめできない。

こういう湧き水もあんまりおすすめできない。

木がないからもちろん日陰などない。日中は炎天下で容赦なく太陽に晒される。

木がないからもちろん日陰などない。日中は炎天下で容赦なく太陽に晒される。

調子に乗ると、トラブルはやってくる

「フォーユー!」

ゴソゴソとエイドのすみっこに座り込んで荷物を整理しているわたしの横で、コルで写真を撮ってくれた日本人が折り紙の鶴をその場で折ってみせてスタッフに渡していた。丁寧に折られた鶴に、スタッフと幼いこどもが手を叩いて喜んでいる。彼はとてもユニークで、折り紙の他にも、和柄のサイクルウエアを何種類も持ってきていて、度々着替えていた。

大会スタッフのホスピタリティが高いことでも人気のトルデジアン。大会スタッフは何でもしてくれた。どこのエイドでもみんな優しくて、全力で迎え入れ、全力で見送ってくれる。グラッツェ以外、感謝を伝えるボキャブラリーがなく、もっと気持ちを伝えたいと思う場面が多かった。でも、言葉が通じないのであれば、感謝をカタチに変える。それが彼の表現だった。そんなこと、来る前に考えもしなかった。次来ることがあれば、習字道具でも持ってきて、エイドで書初めでもしてみようか。いや、墨、どうすんだ?

エイドのテントが緑だったので気持ち悪い色になっているが、エイドのスープにごはんを入れたもの。ライフベースごとに、日本から持ってきたアルファ米に水を入れてザックに忍ばせ、次のエイドには白米が出来上がっているという技。それを少しずつスープなどに入れて食べた。やっぱりにぎりめしのパワーは絶大だ。

エイドのテントが緑だったので気持ち悪い色になっているが、エイドのスープにごはんを入れたもの。ライフベースごとに、日本から持ってきたアルファ米に水を入れてザックに忍ばせ、次のエイドには白米が出来上がっているという技。それを少しずつスープなどに入れて食べた。やっぱりにぎりめしのパワーは絶大だ。

まだ2日目、まぁ、80kmくらい走っているわけだけど、選手達もまだまだ余裕がある。

まだ2日目、まぁ、80kmくらい走っているわけだけど、選手達もまだまだ余裕がある。

気管支炎は続いていたものの、ここまでのタイムはとても順調で、1日目の不調を完全に取り戻して理想的なタイムまで戻っていた。でもわたしは喜べなかった。

なぜなら、完全に“OPP”(おなかぴーぴー)だったからだ。

シャイボーイとハイテンションボーイ

(どれに登るんだろう・・・。あれかな?いや、たぶんあれじゃないな? だいたいこういうのは予想を裏切られるもんだしな・・・)

気を紛らわせようと遠くを見ながら歩いていた。OPPだけならまだよかった。水を飲んで1時間もしないうちに、上から下からブツが込み上げてきた。2日目のなかで最も美しく最も楽しみにしていたグラン・パラディーゾ国立公園で、わたしはゾンビと化していた。

(うう、やっぱりな・・・)

あれかな? なんて思っていたコルの手前には巨大な丘(と呼ぶには大きすぎる何か)が現れ、それを登る。登り終えるとまたその先に同じような丘(と呼ぶには大きすぎる何か)がある。

緩やかに見える丘(と呼ぶには大きすぎる何か)が波打っている。

緩やかに見える丘(と呼ぶには大きすぎる何か)が波打っている。

(まぁまぁ、こういうの、2回くらいは繰り返すよね!)

と思っていたら、またその先にもあった。どんだけやね~ん、と思いつつ、すぐそばに見えているはずなのに全く手も足も届かないコルに向かって歩き続けた。

なんとなく近づいてきたか。

なんとなく近づいてきたか。

人が豆粒みたいなのが、お判りだろうか。実は点々と続いているのが目を凝らして見ると見えなくはない。

人が豆粒みたいなのが、お判りだろうか。実は点々と続いているのが目を凝らして見ると見えなくはない。

すいぶん近づいてきた。もうこのまま400mUPくらいか。コルそのものは高くなさそうだ。

(取り付けばすぐだろうけどあんなザレたところ、一体どうやって登るんだろう?)

「オー、ノー!」

後ろの選手が叫ぶ。ん?と思って振り返るとどこかを指さしていた。それは、わたしがめざしていたものとは全く別の方角だった。

記憶では赤い線がおそらく登ったライン。写真を拡大したが、人か岩か判別できなかった。

記憶では赤い線がおそらく登ったライン。写真を拡大したが、人か岩か判別できなかった。

「そっちかーい!」

思わず声に出た。

そこからがまた、死ぬほど長かった。下痢と嘔吐で食べ物も飲みものも受けつけなくなり、エネルギー不足でどんどんハンガーノックになっていった。

走り始めたあの頃から3085日目。

完全に足が止まった。

一歩も足が出ない。あともう少しなのに、視界すらぼんやりしてクラクラしてまっすぐ立っていられない。気持ち悪くて今何かを食べると吐いてしまう。喉が焼けるほど吐き尽くしてもう吐きたくない。途方に暮れた。なにせそこは、岩に囲まれた急斜面のど真ん中だった。ベンチのような岩を見つけて座ろうとすると、カクンと膝が折れて尻もちをつくように岩に倒れ込んだ。すると、それを見ていた数m下の選手が駆け寄ってきた。

「アーユー、オーケー?」

当然、オーケーじゃないけどオーケーって言うしかない。わたしの肩をポンポンと叩いて登っていった。また次の選手にも、その次の選手にも、アーユー、オーケー? と声をかけられた。なかには、Stand up! と言ってわたしを抱え上げて立たせる人もいた。

少し歩いては座り、少し歩いては座り。時計を見るけど、1分も経っていない。次から次へと上がってくる選手に道を譲った。

「Go! Go!」

「Step by step!」

みんな脚は重そうで、そんなに速いわけでもない。きっと本当のわたしなら、ついて行ける。いやむしろ絶好調だったら彼らよりもっと登れるかもしれない。彼らは辛く楽しそうだった。

ー こんなはずじゃなかった

こんなはずじゃなかった。こんなのわたしじゃない。こんなのわたしの脚じゃない・・・。これはわたしじゃない。一体なんなの。だれなの。なにしに来たの?

悔しくて、悔しくて、泣きたくもないのに、涙が出てくる。自分の脚が、本当に自分から生えていると思えないくらい動かない。息が上がってまた気管支炎の発作が酷くなる。喉が狭くて、呼吸も浅い。吸っても吸っても、空気が入ってこない。こんなの、信じたくない。

もっとのんびり楽に登って楽しんで、満喫する気満々だった。故障もなくトレーニングも万全だった。今までどれだけ山に登ってきたか。あの日々はなんだったんだろう。人生をかけていいと思うほど山が好きなのに、こんなに贅沢な場所にいるのに。どんどんネガティブになっていく。地獄の底から、悪魔がわたしの脚を掴んでブラックホールのような真っ暗な場所に引き摺り込もうとしてくる。もがいてももがいても、溺れそうだ。

なんでこんなことに・・・涙と鼻水で顔がグシャグシャだった。ひとりの東南アジア系らしき選手が立ちすくむわたしの前に立ってこちらを見ている。首をかしげてみるが、動かずじっとこちらを見ている。

「・・・follow me.」

表情を変えずにボソリとつぶやいたのが確かに聞こえた。わたしが動き出すまでこちらを見ている。仕方なくのろのろと歩き出すと、何度もこちらを振り返っては登って行く。亀のような歩みのわたしを、彼は決して置いて行かなかった。ようやくコルが見え始めたあたりで、紅茶を飲みたいから先に行ってくれ、と伝えるとわたしの顔を覗き込んで彼はこう言った。

「Enjoy your tour・・・」

またも無表情で聞き取れるギリギリの声量だったけれど、シャイで優しい彼の言葉は地獄に片足を踏み入れていたわたしを現実に引き戻してくれた。心底救われた。

再び一人で歩き出してすぐ、今度はなんだかやけにハイテンションな同じ年くらいのイギリス人が声をかけてきた。わたしの前を歩き、わかりやすいほどのジェスチャーを交えながらわたしを引っ張ってくれた。

「ほら! 見て! ビューティフォーだね!」

「あと少し! 僕は今すごくハッピーなんだ! キミもそうでしょ?」

「キミはとっても強いね!」

「僕はこんなストロングガールを見たことないよ!」

「ボクもクタクタだよ!でもすぐだよ!」

返事すらできないわたしをしきりに励ましてくれた。わたしの周りを行ったり来たりする。トルデジアンは、スタッフだけでなく、選手みんなが親友や家族のように優しかった。彼らがいなければ、わたしはあの急登で何万年でも座り続けて岩と共に化石になっていたかもしれない。

「すごいよ! 頑張ったね!」

コルのてっぺんで、ハイテンションボーイとハイタッチをして、3つ目の巨大な山を越えた喜びを分かち合った。最も辛く苦しい区間だった。そんなゾンビガールとは対照的に、左右に揺れる彼の走り方はめちゃくちゃだったけど、楽しさが溢れ出ていた。コルを吹き抜ける風でようやく涙が乾いた。

崖のようなトレイル。高いところは大好きだけど、朦朧とした身体で下りるのが怖くて足が震えた。

崖のようなトレイル。高いところは大好きだけど、朦朧とした身体で下りるのが怖くて足が震えた。

コルのすぐ下にスタッフがいて、温かい紅茶をめぐんでくれた。

「エマ、楽しんでる? クールマイヨールで会おうね! 名前を憶えておくよ!」

ゼッケンには、番号よりも名前が大きく表示されている。エマという名前はフランスに多い。呼びやすいらしく、そこかしこでエマ! エマ!と声をかけられた。名前を呼ばれると元気が出た。おとうさんおかあさん、エマという名前を授けてくれてありがとう。

寒い中でのスタッフの温かいサポートには本当に感謝しかない。

寒い中でのスタッフの温かいサポートには本当に感謝しかない。

9月11日22時、COGNE、ちょいワルおじさん

これまでの下りで巻き返す作戦はもう通用しなかった。走ると今にも吐きそうで、胃が気持ち悪くて気持ち悪くて、せっかくの走れる区間を全て歩き通した。歩きになると、一層とてつもなく遠く感じた。

こんなにも走りやすい下りを走れない悔しさを感じつつも、心が疲れ切っていて憤慨することすらできない。

こんなにも走りやすい下りを走れない悔しさを感じつつも、心が疲れ切っていて憤慨することすらできない。

途中立ち寄った小屋で、日本人に会うと顔色の悪いわたしを心配してくれた。薬を飲みたいのだと話していると、ベテランの日本人の方が温かいお湯をスタッフに頼んでくれた。この時のお湯はなぜか舌を火傷するほど熱かった。

途中立ち寄った小屋で、日本人に会うと顔色の悪いわたしを心配してくれた。薬を飲みたいのだと話していると、ベテランの日本人の方が温かいお湯をスタッフに頼んでくれた。この時のお湯はなぜか舌を火傷するほど熱かった。

快調に走り去っていく選手達を横目に「今は我慢なんだ」と言いきかせた。「step by step!」「Enjoy your tour!」みんながかけてくれた言葉が頭の中で踊っている。とうとう日が暮れてしまった。

予定よりも2時間も遅れて、2つ目のライフベースCOGNEに着いた。関門との差は6時間。理想よりは遅れているけど、まだ余裕がある。まだ5日間ある。とにかく、早急に食(水?)あたりとハンガーノックから回復すべく、しっかり休むことにした。

とりあえず、寝よう。ファスナーがちぎれんばかりのドロップバッグを受け取ろうとゼッケン番号をスタッフに伝える。ここのエイドのスタッフはジローラモみたいなダンディでちょいワル(古っ!)の素敵なおじさんが多かった。そのうちの1人がドロップバッグを抱えてわたしのそばに来て、荷物を運んであげると言う。トイレに行って、寝たいと伝えると、隣の体育館まで案内してくれた。

「トイレ、これ。シャワーは?」

「いいえ」

「シャワー、浴びなくていいの?」

「大丈夫、ありがとう」

「そうか、じゃあベッドはこっちでね」

ジローラモおじさんは超ヘビー級のドロップバッグをずっと抱えたままあちこち案内してくれる。会話する時いちいち顔が近い。ベッドエリアに入ろうとすると若いスタッフに止められるジローラモおじさん。

「この子にベッドを・・・」

「わかったから、こっちでやるから、この先入らないで」

「俺が案内するからさ」

「だから、こっちでやるから、ほら、この紙で管理してるんだから」

「ベッドは空いてる?この娘にスペシャルなベッドを用意してあげてよ」

「空いてるから、もうわかったから」

イタリア語などまったくわからないので想像翻訳だけど、疲れ果てて呆然と立ち尽くしているわたしの前で、だいたいそんな感じのやりとりが繰り広げられていた。執拗なおじさんに若いスタッフが面倒臭そうにしていたけど、そんなジローラモおじさんが可愛かった。しぶしぶ若いスタッフの足元にわたしのドロップバッグを置いて、good night! と強めのハグをして戻っていった。

ベッドというか大きなコットが所狭しと並べられている。

ベッドというか大きなコットが所狭しと並べられている。

このライフベースでは、寝る人のゼッケン番号と寝る時間と起きる時間、ベッド番号をすべて一覧表に記載して管理されていた。指定のベッド(コット)に案内され、どのくらい寝るかと聞かれる。30分は着替と準備に充てて、1時間半寝ることにした。1つめライフベースで荷物整理に戸惑ったので、先に済ませてから寝る作戦に変更した。胃腸の薬を飲んで目を閉じた瞬間から泥のように眠り、あっという間にスタッフが肩を叩きにきた。起きたつもりでいたのがどうやら二度寝をしていたらしく、もう一度起こされた。なんとも有難いシステムだ。こんなイケメンがそっと起こしてくれるなんて。自宅まで持って帰りたいもんだ。

毛布一枚では寒いという人もいるが、持ってきている防寒着を着込めば平気だった。

毛布一枚では寒いという人もいるが、持ってきている防寒着を着込めば平気だった。

目が覚めると空腹が襲ってきた。やった! 復活だ! チーズ、ハム、パスタ、サラダ、パン。どれも美味しそう! あれほどまでに気持ち悪くて仕方なかったのが嘘のように、ビュッフェかのごとくお皿片手に品定めしていると、エイドスタッフにパスタを勧められた。

「何味がいい?」

選べるのか!大きな寸胴鍋がテーブルの奥に3つも4つも並んでいる。スープ? トマト? チーズ?

スープを頼むと野菜たっぷりの薄いスープに小さな粒のパスタが入っていた。それにパンを浸し、大好きなプロシュートとチーズも食べた。フルーツカクテルをデザートにしたら、これがものすごく美味しくておかわりまでした。満腹だ。茹でたじゃがいもは、次の行動食としてジップロックに10カケラくらい詰め込んだ。人間は不思議なもんだ、食によって生きる力がうんと湧いてくる。

この野菜たっぷりベジタブルスープもフルーツカクテルもまた食べたくて帰国してから再現を試みたが、どうも違う。もう一度食べにいくしかないのかもしない。

この野菜たっぷりベジタブルスープもフルーツカクテルもまた食べたくて帰国してから再現を試みたが、どうも違う。もう一度食べにいくしかないのかもしない。

お腹いっぱい食べて、着替えていると、隣のスペースでなにやらケアを受けている人がいる。メディカルケアかと思いきや、よく見るとオイルマッサージらしい。

「わたしもお願いできますか?」

声をかけてすぐにベッドに案内され、学生らしき若いスタッフが丁寧にマッサージをしてくれた。15分くらいのことだったけど、これがスキップしたくなるくらいに効果てきめんだった。

次のライフベースに向かうトラックにドロップバッグを再び預け、ちょいワルおじさんともう一度強めのハグをして、旅の3日目が始まった。

神に祈った復活がやってきた!100kmを越えて気分は最高潮に

3日目は緩やかに(?)登り、緩やかに(?)下る。

3日目は緩やかに(?)登り、緩やかに(?)下る。

真夜中を5時間くらいかかったように思う。2日目のとんでもない3つの山に比べればかなりなだらかな登りだった。しっかり食事と睡眠を取ったことでエネルギーが身体に染みわたり、すっかり食あたりからも回復した。ちなみにこれ以降、内臓トラブルはなく終始食欲旺盛だった。好き嫌いがないというのは、とてつもない強みかもしれない。

小さなエイドにあったフラッグ。色んな言葉で歓迎と書いてあるみたい。

小さなエイドにあったフラッグ。色んな言葉で歓迎と書いてあるみたい。

レース中、ポスターにサインを書くのがトルデジアン流らしいが、ここは布だった。日本人の名前をたくさん見つけると、だいたい自分が皆からどのくらい遅れているのかがわかる。

レース中、ポスターにサインを書くのがトルデジアン流らしいが、ここは布だった。日本人の名前をたくさん見つけると、だいたい自分が皆からどのくらい遅れているのかがわかる。

周りの山の景色を眺めながらも、しっかりとした歩みで先をめざす。遥か遠いフィニッシュをめざしているんじゃない、次の旅先をめざしていた。どうやらこのセクションでは、コルの手前に良い小屋があるらしい。3日目の朝はかなり寒かった。風が吹きつけ、ありとあらゆる布を着込んでも、走り続けて心拍を上げても、それでも体温が上がらず凍えそうだった。

小屋が見えると、迷わず駆け込んだ。ストーブがあり、毛布も用意されていた。外はマイナス10度かもっと寒いか。まるで幻みたいだ。床で毛布に包まって寝ていると、他の男性選手がストーブの前のソファの特等席を譲ってくれた。ふかふかのソファに身体を沈め、大きなクッションを枕にストーブの柔らかくて温かい空気に包まれる。これがレース中なの?もう、夢心地。ぬくぬく。なんて幸せなんだろう・・・ほとんど勝手にまぶたが閉じて、45分ほど睡眠を取った。この小屋は食べ物も美味しくて、トマトペンネにはソースとチーズをたっぷり載せてくれた。この小屋でおしりに根が生えている人が沢山いた。だって、外では風がピューピューと音を立てている。

思い切って外にでると、太陽の光が山に当たり、雪の斜面が輝いて見えた。凍えるほど寒かったけれど、体調が一気に良くなったことも相まって、たまらなく嬉しかった。冷たい空気を鼻からゆっくり大きく吸い込んで歩き出した。

真ん中のオレンジのシェルを着ているのがわたしらしい。

真ん中のオレンジのシェルを着ているのがわたしらしい。

コルから来た道を振り返る。

コルから来た道を振り返る。

ほんの数秒も立ち止まっていられないくらいに寒い。

ほんの数秒も立ち止まっていられないくらいに寒い。

コルからの下りは雪がついていて、路面は凍っていた。

コルからの下りは雪がついていて、路面は凍っていた。

のんびり写真を撮ったり、止まって甘いレモンティーを飲んだりして楽しんでいたのは良いが、せっかく調子が良いのにやたらと時間を食ってしまった。コルからライフベースまでの下りは、走れるところはかなり走ったつもりだったのに、下山するのになんと5~6時間かかってしまった。とんでもない下りだ。

振り返るともうコルが見えない(影になっている部分)。

振り返るともうコルが見えない(影になっている部分)。

この下りはすごくお気に入り。静かで、走れて、気持ちがいい。

この下りはすごくお気に入り。静かで、走れて、気持ちがいい。

このへんの小屋は残念ながらエイドではない。もちろん入ることもできない。

このへんの小屋は残念ながらエイドではない。もちろん入ることもできない。

体調が良ければこんなくだりも気分が良い。

体調が良ければこんなくだりも気分が良い。

ビニールテープが張ってあるが、通ってはダメ、ではなく、ここを通れということらしい。めっちゃ牛いますけど?

ビニールテープが張ってあるが、通ってはダメ、ではなく、ここを通れということらしい。めっちゃ牛いますけど?

まだここの牛さんは小さくて、まぁ、可愛いんだけど怖い。

まだここの牛さんは小さくて、まぁ、可愛いんだけど怖い。

すいません、お邪魔します~

すいません、お邪魔します~

走れる区間では、ボーイッシュなイタリア人の若い女の子とほとんどの時間を前後しながら走った。髪の下半分をアディダスのトレフォイルのような刈り上げをしていた。何度かコミュニケーションを試みたが、英語がまったく話せないようで、Where do you live?(どこに住んでいるの)さえ通じなかった。なんなら、クールマイヨール? と聞いても首をかしげていたし、名前さえ3回聞いたけど聞き取れなかった。(なぜイタリア語ってこんなに通じないのー!)たった一度だけ笑ってくれたことがあったが、それが何だったのか忘れてしまった。にっこり笑うと矯正着具がキラリと光っていた。あとからわかったことだが、彼女はなんとトルデジアンでは数少ない20代だった。

山を下りて町に出てからも、小さな案内表示に導かれながら初めて訪れる田舎町の迷路のような小路をぐるぐると巡り、川を渡って渓谷のような森、樹林帯など麓の里山のような場所を走ることになった。トルデジアン攻略のキモは、もしかしたら大きな山ではなく「下山後からエイドまでの各区間をいかに歩かずに走ることができるか」ということなのだと3日目にして気付いたのはラッキーだった。

おっ?もうそろそろかな?

なんてウキウキする。

↓

あぁ、まだか。

↓

こんどこそ?

↓

そんなわけないか。

↓

おっと、ついに!?

↓

んなわけないか。

みたいなことを繰り返す。だんだん周りの選手が俯き、猫背になっていく。調子が良くなったわたしはうなだれる選手を抜いていく。ついには日陰の草むらに座り込んでギブアップ寸前の人もいた。

「あぁ・・・エマ・・・キミは元気だね・・・ぼく・・・は、もう、ダメだよ・・・」

あのハイテンションボーイだった。

フランダースの犬の最期でもあるまいし、2日目に会った時の超ハイテンションはどこにいってしまったのか。すっかりローテンションボーイに変貌してしまった彼を励まして一緒に行こうよと誘ってみたが、彼はとにかく休みたいらしかった。

「エマ・・・ぼくのことなんて・・・気にするな、キミは行くんだ・・・」

腕を引っ張ってみても彼のお尻は持ちあがらず、また後で会おうね、と言って彼を置いていったが、その後もう二度と会うことはなかった。

ようやく大きな町に出た。

今回のレースでこの時が一番暑かった。薄いメッシュのTシャツ1枚でも汗をかいて身体が燃えていた。そんな時に道路の向こうにジェラート屋さんを見つけた。

ラッキー!

「ディスワン、プリーズ!」

さっぱりしたかったのでレモン味にした。大当たりだ。美味い。

さっぱりしたかったのでレモン味にした。大当たりだ。美味い。

ジェラートは気晴らしに最高だった。ライフベースまであとちょっとだし、ジェラート片手に歩いて向かおう。隣を歩いていた女性にも「いる?」と薦めてみたが、怪訝な顔をされた。なんだ、そんな急がなくたっていいのに。

わたしは、ちょっと頭のネジが足りないようで、辛いこともわりと寝て起きたら忘れるタチだ。それはこういうレースでは良かったり悪かったりする。

記事を読んでいるあなたはきっと頭のネジがしっかり留まっているだろうから薄々気づいているかもしれないが、トルデジアンはジェラートようには甘くない。わたしがジェラートを買ったお店があった町からライフベースまでは、まだその次の次の町だった。

ジェラートを買った町。この石畳をジェラート片手にのんびり歩いた。

ジェラートを買った町。この石畳をジェラート片手にのんびり歩いた。

あれ? ライフベースって町にあるんじゃないんだ?

あれ? ライフベースって町にあるんじゃないんだ?

え? ロード登るの?

え? ロード登るの?

人間。なかなか学ばない。結局、ジェラートでベタベタになって不快極まりない手のやり場に困りつつ、応援のハイタッチもできず、トルデジアンの名所とも言える石造りの門をくぐる時もろくに写真すら撮れず、実に微妙な状態で、3つ目のライフベースDONNAS(151.3km)に着いた。

ひとだかりだ。もうすぐか?

ひとだかりだ。もうすぐか?

沿道のキッズ達がハイタッチを求めてくれるが、わたしの手はレモンジェラートまみれだ。

沿道のキッズ達がハイタッチを求めてくれるが、わたしの手はレモンジェラートまみれだ。

トルデジアンの名所のようなもの? だろうか。「写真でみたところー!」と興奮した。次はぜひ観光で来たい。

トルデジアンの名所のようなもの? だろうか。「写真でみたところー!」と興奮した。次はぜひ観光で来たい。

石門を潜ったら終わりかと思いきやまだあるところがニクイ。

石門を潜ったら終わりかと思いきやまだあるところがニクイ。

ようやく、ライフベースへ。

ようやく、ライフベースへ。

つづく

(写真提供=トルデジアンの仲間たち)