- アクティビティ

【トルデジアン走ってきた #6】走り始めて3000日超にして挑んだ 330kmに及ぶ巨人達の旅もついに完結!

2018.03.23 Fri

中島英摩 アウトドアライター

世界屈指の山岳耐久レース“Tor des Geants(トルデジアン)”。昨年このレースに挑んだライターの中島エマさん(33歳、独身、女性)が、走り始めたきっかけから、レース挑戦に至った経緯、そしてレース本番の模様を赤裸々にAkimamaで書き綴っていただきましたが、本編でついに完結! お見逃しなく。

▼前回のお話はこちら

【トルデジアン走ってきた #5】ワ~ォ(*/▽\*)衝撃のシャワー事情、無双モードからの睡眠不足、迫る関門…レース中盤もドラマチックだ

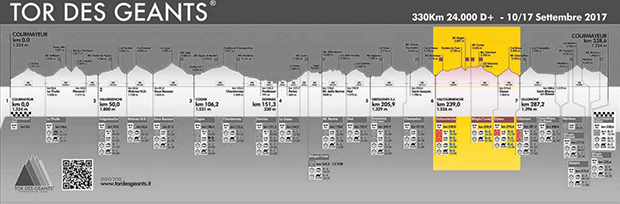

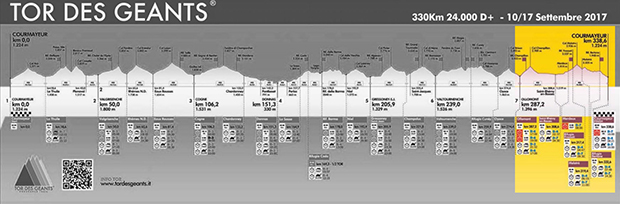

330km、制限時間6日と6時間。難関のトレイルランニングレース、Tor des Geants(トルデジアン―巨人達の旅)。心身共にかなりの疲れが見え始めてきた4日目。ついに遅れを取りはじめ、関門がすぐそこまで迫ってきた。コース上で救助される選手、関門に間に合わず泣き崩れる選手。そんな光景を前にどんどん心がすさんでいく。周りの選手の数も少なくなっていくなかで、冷静さを欠いて、暴走しては潰れ、暴走しては潰れを繰り返す。応援に来ていた友人からや大会スタッフのサラに励まされながらなんとか5日目を乗り切った。約240km。・・・・・・あと2日。

* * *

9月14日、15:33、VALOURNENCHE(239.0km)

5つ目のライフベース。5回目ともなれば、ライフベースでの段取りは覚えてきた。最初にお皿に食べたいものをたくさん盛って、それを口にしながらヘッドライトの電池の入れ替え、補給食の追加、夜間の防寒着の追加など荷物の整理をする。ちょっとのんびりしているとあっという間に時間が過ぎていく。休みすぎは禁物だ。とにかく焦っていた。

「ちょっとさ、もうちょっと、落ち着いたら? せめて、行儀わるいから座って食べなさいよ」

向かいに座るヨシダさんに怒られた。数km前で一緒になり、ここまでふたりで眠気覚ましのしりとりをしながら歩いてきた。わたしはドロップバッグを椅子に座らせ、自分はその横に立ったまま荷物をいじりながら食事をしていた。ヨシダさんは父と同じくらいの年齢だった。18歳で家を出たわたしは、もう久しく親に怒られていなかった。

「だって、このほうが楽なんですもん」

まるで子どもの口ごたえだ。ひと通りの荷物整理を済ませ、パスタをかっこんでひと眠りすることにした。外では、シトシト雨が降っていた。

(これから夜なのに、雨の中、出るのかぁ。いやだなぁ)

スプリングベッドが並ぶ体育館は半分くらい埋まっていた。いくぶんか遅れを取り戻し、後方集団に追いついたようだ。身体を休める選手達が激しく咳き込んでベッドのスプリングを揺らしている。わたしと同じようなぜんそく系の咳をする選手は、日に日に増えていった。ゲホゲホゴホゴホという咳が体育館に鳴り響き、まるで野戦病院のようだ。咳の原因は確かでないが、乾燥した空気に牛の糞や砂ぼこりが飛散して、それを吸い込むからじゃないかと誰かが言っていた。

5日間走り続けている泥だらけのゾンビ達がそこかしこに転がっている。

5日間走り続けている泥だらけのゾンビ達がそこかしこに転がっている。

ベッドに横になる前に、靴を脱いで、靴下も脱いだ。一週間、ろくにお風呂も入らず、シューズを履きっぱなしで走り続けると、足の裏がとんでもないことになる。人間の足は一週間で330km走るようにはできていない。足の裏で全身を受け止めているわけで、足裏のトラブル回避は完走する上でとても重要だ。足の皮がふやけないように、エイドステーションや小屋に寄る度にシューズも靴下も脱いで足を乾かした。靴紐は全部ゆるめて、履く時に一番下の穴から全部再び締め直して、丁寧に結ぶようにした。脚の擦れや皺をふせぐジェルを何度も何度も塗り直して保護をした。それに加え、4つ目のライフベースのメディカルスタッフが施してくれた不思議なシートがクッションになり、今のところマメも水膨れもなかった。

これが何でどういうものだったのかは、よくわからないが、すごく調子が良かった。

これが何でどういうものだったのかは、よくわからないが、すごく調子が良かった。

1時間ほど睡眠を取り、やっぱりここでも恒例のマッサージ。前回の失敗を繰り返すまいと、度々スタッフに「次は、わたしの番だ! 1時間前に名前を書いた!」と主張したが、結局順番の時間からさらに30分待たされ、やっと通された時にはちょっとイライラしていた。

が、そんなわたしに「待たせてごめんね!」とアイドルみたいな長髪イケメンが駆け寄ってきて、イライラなど一瞬にしてどうでもよくなった。マッサージは膝下だけでいいやと思って薄いロングパンツを履いていた。裾をたくし上げると、イケメンが「これ、脱げる?」と耳元で囁いてくる。おいおいおい。イタリア人男性は顔が近い。近い近い。ひざ下で大丈夫、というジェスチャーをしてみたが、脱げ脱げ言われて結局イケメンの前でパンツみたいな一分丈のスパッツ姿を晒すことになってしまった。まぁ、やむを得ない。33歳、べ、べつにこんなことじゃ怯まな・・・い、し!

赤っ恥晒してマッサージを受けている間に、外の雨は止んでいた。3時間半の滞在でライフベースを後にした。みるみるうちに遠くなる石畳の美しい町が闇に溶け込んでいく。天気予報は、いつのまにか明日以降も晴れとなっていた。

遠ざかる街の灯り。今日もまた、山に向かう。

遠ざかる街の灯り。今日もまた、山に向かう。

はずだった。

あれ? 何か冷たいものが顔に当たったかな? と思ったら、たちまち細かい雹(ヒョウ)のが一気に吹き付けてきて、あっという間に視界が真っ白になった。目が開かないほどの細かくて強い吹雪。慌てて走って近くの小屋に入ったものの、狭いスペースに選手達がすし詰め状態で居場所がなく、足早に小屋を後にした。吹雪に晒されながらしばらく進んだ先の避難小屋のような場所に駆け込んだ。ガタガタ震えながら、天候が落ち着くのを待っていた。雪が弱くなり始めた頃に、ヨシダさんが追いついてきた。

ヨシダさんとの珍道中の始まり

避難小屋で、5分だけ睡眠を取ろうとするわたしにヨシダさんが付き合ってくれて、そこから珍道中は始まった。小屋を出て、ふたりで調子良く夜のトレイルを歩いたり走ったり。ここまでの5日間、夜間はほとんどひとりだった。誰かが一緒というのは心強い。

「あれ?マーキングないですね?」

「そのうち出てくるんじゃない」

「ん~あっちにあったと思うんですけど」

「やっぱりこっちかな?」

「あそこですかね?」

コースマーキングの旗を見失ってしまい、行ったり来たり。同じ場所を散々グルグルしたりして、数十分費やしたかもしれない。昔よりずっとコースマーキングが増えた、と言う人もいるが、日本のコースマーキングの多さに比べればずいぶん少なく、コースを見失いそうになることもあった。結局、ズンズン進む後続の選手に付いて行き、コースに復帰した。登りきった後は地図で見るとほんの、ほんの、ほんのわずかな下りで次の小屋に着くはずだったが、真っ暗なコース上にいくつもの大きな建物が現れては、その度に2人してエイドだと勘違いながら夜の山を彷徨うように走り続けた。

Rif Modlo、深夜、?時

深夜、何時だったのだろう。あ~~~~やっと着いたぁ、と心の声を漏らしながら着いた小屋でやっと足を休めることができた。

小屋はオアシス。灯りが見えると心底嬉しい。

小屋はオアシス。灯りが見えると心底嬉しい。

「あのぉ、わたし、30分寝たいんですけど・・・」

許可制ではない。ましてやチーム戦でもない。だけど、ヨシダさんに頼むわたし。

「え~行こうぜ」

「じゃ、じゃあ、20分! 20分! だけ! 20分だけ・・・!」

「何?それは俺に待てって?」

「・・・いや、まぁ、あの、」

バレバレだ。ひとりで進むより、だれかと一緒に走りたかった。今までどのレースでも他の選手と並走したことはなかった。自分には自分のペースがあるし、気を遣うのも好きじゃなかった。チームかソロかを選ぶレースでは、迷いなくソロで出場していた。そのわたしが、一緒に走ってほしいと懇願していた。自分でも不思議だった。ちょっとぶっきらぼうでサッパリしているのに、わたしを気にかけてくれるヨシダさんに付いて行きたかった。今、ここで、ひとりになると、わたしはもう最後まで行けないかもしれない。今になって思えば巻き込むなんてひどい話で、自分が逆の立場なら、正直そんな人は置いていったかもしれない。

「わかった、じゃあ30分」

一緒に睡眠を取ってくれることになった。

・・・zzz・・・zzz・・・zzz

「おい! いいかげん起きろ!」

叩き起こされた時には45分経っていた。どうやら鳴りっぱなしの目覚ましを放置して寝呆けていたらしい。ヨシダさんが起こしてくれなかったらまた寝坊していたかもしれない。わたしゃ、ずいぶんな奴だ。

青い瞳のシクシクおじさん

そこからは次のエイドまで登りが2つ、さらにその先から、その次のビバッコ小屋まではおおよそ登りが3つと聞いて、数えながら進んだ。凍えるような夜を越え、綺麗な朝焼けを迎え、ふたりで黙々と登り返しをこなした。

朝陽が山の斜面に当たるモルゲンロートという現象。どんな状況でも山はとことん美しい。

朝陽が山の斜面に当たるモルゲンロートという現象。どんな状況でも山はとことん美しい。

ビバッコ小屋まであとひと山というところで、青い瞳の男性に声をかけられた。

「Can I go with you?(一緒に行ってもいい?)」

髪も髭も、白に近い金髪だった。ひょろりと細く、身長はそれほど高くなく、小柄で弱々しいおじさんだった。瞳は綺麗な青だったが、澱んでみえた。だれかに引っ張ってもらうという光景はこのレースではよくあることだ。(まさに今のわたしがそうだ)イエス! オフコース! と返すと彼はヨシダさんとわたしの後に付いてきた。たまに距離が離れて振り返ると、遠くから走ってきて、また追いついてきた。補給をしようか、と立ち止まっていると、彼だけはザックをがさごそと漁るものの、一向に何かを食べる気配がない。

「あれ? 食べるもの、持ってないの?」

どうやら、彼はジェルしか持っていないらしかった。持っていた行動食をほとんど食べてしまって・・・、あとはジェルしかなくて・・・、でも気持ち悪くて食べられなくて・・・、力がなくて・・・、そんなことを虚ろな目と消えそうな声でブツブツと呟いている。

わたしは、ザックからクラッカーが3枚入った袋を差し出した。彼は一瞬驚いた顔をして、そしてそれをボロボロとこぼしながら、貪るように食べた。その光景を見てこりゃ大変だともう一袋差し出すと「オーマイガー! センキュー、センキュー・・・!」 と声を震わせ、まるで神に祈るかのようにお礼を言われた。私たちのその親切が、彼の何かのマイナススイッチを入れてしまったのかもしれない。さっきまで、登りではわたしよりも速かった彼が、とたんに衰弱した。トボトボと歩いてついてこない。その度にわたし達は足を止めて彼を待った。

斜面をトラバースしたり、越えたりするが、まだまだ遠い。

斜面をトラバースしたり、越えたりするが、まだまだ遠い。

「あれかな?」

青い目のおじさんが小高い丘のような場所を指す。

「違う、違うよ、あれを登って、下りて、登って、まだその後だよ」

ここでも、ない。まだもうひとつ登って下りて登る。

ここでも、ない。まだもうひとつ登って下りて登る。

ガックリと肩を落とす彼の背中がますます丸まって、秒速で老いていくようだった。おじさんが、おじいさんにしか見えない。あとひと踏ん張りだから! もう少しだよ! 彼を励まして励まして、やっとのことでビバッコ小屋に着いた。

絶景の中に建つビバッコ小屋

絶景の中に建つビバッコ小屋

次の関門、Oyaceには13:30に到着しなければならず、わたし達は関門に追い立てられていた。ビバッコ小屋は数名ほどしか入ることのできない避難小屋で、食事スペースも6人も入れば満員のような場所だ。少し補給をしたらすぐに出るつもりだった。

わたしは彼の青い瞳を見て肩を握り、強い口調でこう言った。

「We have no time! Eat, Drink, And, We will leave soon!」

コクンコクンと首を縦に振るおじいさんの背中をグイグイ押して小屋に入った。わたしやヨシダさんが小屋のものを夢中でモグモグ食べている向かいで、彼は俯いて座っているだけで何も食べようとしない。わたしが「これは?」と差し出しても食べようとしない。スタッフが温かいスープを渡し彼の背中をそっと撫でた途端、大粒の涙を流してシクシクと泣き出した。透き通るような白い肌に涙が次々にこぼれていく。大人の男性が目の前でこんなにも泣くところをあまり見たことがなかった。スタッフも慌てて背中を撫でる。余計に彼の涙は止まらなくなった。

「彼の友達?」

スタッフに聞かれて困ってしまった。さっき、そこで、出会ったんだけど・・・。泣いて泣いて、食べながらも泣き続ける彼。

「彼を連れて行ってあげて」

正直わたしは、えっ、と思ったけれど、ヨシダさんが答える。

「いいよ、じゃあキミは先に歩いてて。オレこの人と一緒に行くわ。すぐ追いつくと思う」

どこまでもいい人だ。でもわたしも、そんな風にしてここまで引っ張ってもらっていた。ひとり小屋を出て15分ほどの急登をコルまで登り切って振り返ると、中腹にヨシダさんともう1人が見えた。寒すぎて止まっていられない。仕方なく、ゆっくりと下る。下りはまだ走れるわたしはどんどん下りるけれど、ヨシダさんと青い瞳の“おじいさん”は一向に近づいて来ない。

「どんどん行け!」

振り返ると遠くからヨシダさんが叫ぶ。どんどん行けって言ってもなぁ。またしばらく走って振り返る。もうずいぶん距離が開いて、私はすでに傾斜がほとんどないところまで下りていて、山の斜面に立つヨシダさんの5mほど後ろでおじいさんはじっとしていた。その存在感は薄く、森に溶け込んで消えてしまいそうだった。ヨシダさんの、行け行けというジェスチャーに、仕方なくしばらく歩きながら先を進んだ。どうするんだろうか。時計を見ると関門時間が近かった。

ものの数分間隔が空けば、人は山に散らばる豆粒のようだ

ものの数分間隔が空けば、人は山に散らばる豆粒のようだ

町までが死ぬほど遠い、のがトルデジアン。ヨシダさんだけ間に合わなかったら? そう思うと気が気じゃなかった。半分ほど進んだところで、ハァハァという息遣いと共にヨシダさんが追いついてきた。

「もうダメだあの人、何を言ってもまったく動かなくなった。ありゃ、完全に精神的にやられてるな」

こればっかりは仕方なかった。

走り続ける意志がない者は巨人達に飲み込まれていく。

9月15日11:42、Oyaceに到着した。関門の約2時間前だった。

突然訪れる、レース終了の勧告

Oyaceからの登りでは気管支炎の症状が再び出て呼吸が苦しく、咳が止まらなくて喉が痛かった。足もボロボロ、全神経を使わないと次の一歩が上がらない。

「いいよ、自分のペースで。ゆっくり行こう。」

けれど、あまりにゆっくり過ぎた。わたしは、自分に甘い。ストイックなどと言われることもあるけど、全然そんなことはない。自分に甘い。甘えられる環境になると途端に自分を甘やかす。「股関節が動かない」「脚が重い」「呼吸が苦しい」「全然進めない」などととにかくヨシダさんに愚痴を言い散らかした。弱音を言う相手が現れた途端に、心の声がぜんぶ漏れてでた。言葉は重い。ネガティブなことを言って、いいことなどひとつもない。

街から稜線に上がるまで、大きな石の階段のようなトレイルが続いた

街から稜線に上がるまで、大きな石の階段のようなトレイルが続いた

ふと顔を上げると、森の中に錆びた車が見える。そういえば奥秩父のあたりに似たような廃車みたいなのがあった気がする。あぁ、あれとおんなじだ。

「ヨシダさん、あれ、めずらしいですねぇ。こんな所に」

「はぁ?」

「ほら、あれ、あそこに古い、車みたいなの」

「何言ってんの」

車があるはずの場所に近付いても何もなかった。あれ? さっきまで・・・。今度はもっと先に古びたバイクが見えた。その先には滑車のようなものも見える。錆びて茶色くなっている。確かに見えた。確かに見えていたけど、そんなものなどなかった。

(幻覚か・・・。)

レース中の夜間に幻覚が見えるというのは、ロングレースの“あるある”だ。幻覚・幻聴を経験したら一丁前なんて具合で、レース談義で盛り上がるネタのひとつだ。そんな話は飽きるほど聞いていたし、わたし自身経験したこともあったが、なにせ今は真っ昼間だ。視界十分な真っ昼間の山で、初めて幻覚を見た。目も開いていたし、確かに歩いていたけど、脳だけが無意識に眠っていたのかもしれない。

単調な登りと昼間の暖かい気温が眠気を誘う

単調な登りと昼間の暖かい気温が眠気を誘う

「なかなか着かないね」

ヨシダさんが言った。時計を見ると、まだピークまで標高約600mあった。そこからさらに1時間弱登ったところにあった簡易エイドのスタッフに、コルまでどのくらいかかるか聞いてギョッとした。

「ここからはあと登り(標高)400m、45分はかかるね」

次の関門はコルを越えて5km下った麓。下りの標高差は1,100mほどある。山の5kmは長い。しかも5kmで1100mという傾斜など、転げ落ちるようなものだ。走れたもんじゃないかもしれない。関門は17:00。下りに1時間以上かかるとすると、コルに最低でも15:30には着いているべきだということが判明した。もうすでに、15:00を過ぎる頃だった。

「ヨシダさん、もう、先に行ってください。今更だけど、このままじゃヨシダさんまで間に合わなくなると思う」

散々付き合わせておいて、そりゃぁもう、めっちゃくちゃ今更だったけど、普通に歩いて45分のところを30分で行かなければならないという超危機的状況だ。さすがに今のわたしのペースでは到底間に合わないことは目に見えていた。元気な人で45分かかるなら、わたしは1時間半かかるかもしれない。1時間半かけて登ったら16:30にコル、5km下の関門が17:00。5kmを30分、近所をランニングするくらいのスピードだ。それはつまり、ほとんど、レース終了を意味していた。

「そうか、じゃあ次のライフベースでな」

小さくなっていく背中を見送りながら、再びひとりになる怖さにストックを持つ手が震えた。

めざすべきコルは・・・見えない

めざすべきコルは・・・見えない

あんなに登りのパワーが残っているのに、わたしの亀のようなペースに合わせてくれていたのかと思うと申し訳なくて仕方なかった。無双モードのスイッチを探す。アドレナリン! 頼む! ほとんど目をギュッとつぶって登っていた。脚がダメなら手を使えばいい。ストックを短く持って、ほとんど四つん這いで登った。無心で登った。

「あぁ、あぁ、あぁぁ」

声にならない声を出して、登った。あぁぁ、いやだよ。いやだ。終わりたくない。ここで終わりたくない。いやだ。いやだよ。頼む! 頼む! 頼む、間に合って! ひとり抜き、ふたり抜き、コルに着いて時計を見ると、15:45ちょうどだった。遥か下に町が見えている。わたしに羽根があったなら、ここから飛びたつことができたなら、あっという間に下りることができるのに。

高所恐怖症なら足がすくむような急な下りを、転げ落ちるように駆け下りた。もうどうなってもいい。脚がちぎれてもいい。バラバラになってもいい。もしこれで終わりを迎えるのだとしたら、いっそのことバラバラになってでも走りに走って、次の関門だけは通過して終わったほうが、まだマシだ。1秒前でもいい、1秒でもいいから、最後まで諦めたくなんてない。

何度も転んで、擦りむいて、かろうじて身体に繋がっているような両脚をブンブン振り回して無心で駆け下りた。筋肉疲労のピークなどとっくに越えている脚がガクガクと震え、本当に脚が根元からもげそうだった。

9月15日 16:23 最後のライフベースOLLOMONT、奇跡の関門突破

関門37分前だった。

全力で、脚がもげる覚悟で、もうこの先走れなくなる覚悟で、死ぬ気で、走って走って、関門37分前だった。安心感よりも、冷や汗がにじみ出た。

(危なかった・・・)

満身創痍というのはつまりたぶんこんな顔。もう後半は完全なる浮腫み顔。全身パンパン。

満身創痍というのはつまりたぶんこんな顔。もう後半は完全なる浮腫み顔。全身パンパン。

ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、ハァ

「おぉ! 間に合った!」

「すごい! 頑張った!」

ライフベースに入ると日本人の仲間達が待っていた。

ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、ハァ

しばらく息が切れたままだった。ここ、座りな、と案内されたテーブルには、ヨーグルトやフルーツカクテルが並べられていた。

「ヨーグルトとフルーツ、食べたかったんだろ?」

道中、わたし食べたいと言っていたものをヨシダさんが覚えてくれていて、それが全部テーブルの上に並べられていた。きっと間に合うのだと、信じてくれていたのだろうか。お気に入りのフルーツカクテル! ミルクの味がするヨーグルト!

フルーツを口いっぱいに頬張ると、血の味がした。わたしは数日前から、気管支炎の咳と喉の痛みを、炭酸水を口に含むことで紛らわせていた。シュワシュワという刺激が喉を麻痺させて、咳が収まることに気付いてから、もう何日も炭酸水を口に含んだまま登るという荒っぽい対策を講じていた。痰をきって吐き出すと、ティッシュが赤く染まった。口の中が傷だらけだった。

ちなみに鼻も傷だらけだった。喉が潰れて鼻呼吸だったせいもあるが、砂ぼこりで穴がふさがって息ができないほど鼻糞が詰まるので、詰まってはほじり出すしかなかった。乾燥した空気で鼻の中やまわりが切れてズタズタだった。

傷だらけの喉に食べ物を通すのが大変だった。でも食べなければ身体は動かない。

傷だらけの喉に食べ物を通すのが大変だった。でも食べなければ身体は動かない。

マッサージの行列が長かったが、最後まで走りきるためにどうしても受けておきたかった。相変わらず、いつまでたっても順番が回ってこない。気分を落ち着かせるためにシャワーを浴びたが、濡れた髪がなかなか乾かず震えて待った。ようやく簡易ベッドに案内され、約15分のマッサージを受ける。故障はしていなかったが、筋肉ぜんぶが破壊されたような感覚で、もはやただの肉の塊のようだった。

みんなもうボロボロだ。

みんなもうボロボロだ。

マッサージを受けている間も、濡れた髪が体温を奪って、ベッドが揺れるほど身体がガタガタ震えていた。咳も止まらなくなり、むせかえる度に身体が反り返ってベッドから落ちそうだった。マッサージを終えて急いで戻ろうとすると、スタッフに止められた。

「アーユーオーケー?」

えっ? ここに来てそれ言う?

「ノープロブレム!」

起き上がろうとすると身体を抑えて止められた。

「ウェイト! ウェイト!」

額や首筋、肺のあたりを触られる。下まぶたを引っ張られる。口をこじ開けられる。メディカルチェック=黄色信号か。

「ノープロブレム! ノープロブレム!」

咳き込みながら、必死で訴えた。こんなところでドクターストップなんてたまったもんじゃない。やれやれという顔で、お母さんのようなそのスタッフはわたしの身体を起こし、ゆっくりと背中をさすって、それからおまじないのように、わたしの脚をポンポンと叩いた。

「Go on. You can meet me at Courmayeur.」

食堂へ戻ると「遅い! 行くぞ!」とまたヨシダさんに怒られた。そりゃそうだ、もうエイドを出る関門の20分前だった。いつまでたっても戻ってこないわたしを待ってくれていた。まだ髪が濡れたままのわたしが、寒い寒いと嘆いていたら、完全に呆れかえっていた。

夢と現実、天国と地獄が交差する、最後の夜

ついに最後のパートへ

ついに最後のパートへ

Ollmontを出ると間もなく夜がやってきた。最後の夜だ。Rif Champillonまでの登りは大した距離でもなかったけれど、それでもわたしの脚には辛いものがあった。次の小屋を過ぎると、15km近く小屋がない。次で少し寝ればいいよ、そのあと長いから、と言われてタイツの生地を引っ張り上げながら歩いた。

小屋では選手が所狭しと座っていた。椅子に座り込んで動けないわたしに、ヨシダさんがてきぱきと食べ物を運んでくれる。

「これ、最後のひとつだったよ」

「うわ! ミートソース!」

お皿いっぱいのスパゲッティミートソースだった。ペンネじゃない! はじめての「麺」との遭遇。日本人の好きな、スパゲッティ、しかも王道中の王道、ミートソース! それをわたしにほとんど譲ってくれた。めちゃくちゃ、美味しい。これまでの人生で食べたミートソースの中で間違いなく一番美味しかった。

ベッドの空きを確認すると、ここでは寝られないと言わてしまった。もう小屋を撤収なのか、あるいはここで寝ると関門に間に合わないのか、とにかく少しだけでいいと言っても断られた。

「ここでは寝れないんだって、どうする?」

「う~ん、10分だけ、寝たい」

「そうか、じゃあ10分」

テーブルに突っ伏して目を閉じると、すうっと眠りに落ちた。10分経つと、隣に座っていたヨシダさんが起こしてくれた。自分は眠らずに、わたしを寝かせてくれたんだろうか。

小屋を出ると、わたしが前を歩くことにした。だって、このままダラダラ歩いていたらまたヨシダさんを関門ギリギリ地獄に巻き込んでしまう。もう最後の夜だ。恩を仇で返すようなことなんてできない。

メンタル。

結局のところはこれなんだ。わたしのことを友人が「メンタルモンスター」だと言ったことがあった。「鉄の女」などと呼ばれることもあった。わたしは、ただただ走り続けたいから走っているだけで、止める理由が特にないから止めないだけで、当人はそんなつもりはなかったが、その「無心」な感じが強堅に見えたのかもしれない。

けれど、メンタルモンスターはわりと簡単に巨人達にこてんぱんにされていた。わりと簡単にやられるタイプのモンスターだった。レベル1くらいのステージでやられるタイプのモンスターだった。トルデジアンに出る前は、正直、心よりも身体が先にダメになるんじゃないかと思っていた。「ただ走り続けたいという想い」には自信があったが、実際には身体も心も自分が思っている以上に弱かった。いままではメンタルを“鋼鉄”のようなものだと思っていたが、強さを磨くことよりも、自分に極限のその先を引き出す“魔法”をかけられるかどうか、だったんじゃないだろうか。

恩を仇で返すようなことなんてできない!

という魔法の呪文を唱えてコルをめざしたわたしは、ヨシダさんに「おお、もうコルだよ」と言われて顔を上げるまでピークに気付かないほど、あっという間に登りきっていた。復活の呪文、もっと早く出せなかったものか。

そこからの下りは片側が切れ落ちた崖で、暗闇でもその谷底の深さに足がすくんだ。人ひとりが走ることのできる細いトラバースの道を下りていく。つまづいたら、終わりだ。寝ぼけて自分の左足が右足を踏んでしまい、あわや滑落という瞬間もあった。眠気が襲ってきていたが、こんなところで寝ぼけたら最悪だ。必死で神経を研ぎ澄ませて走った。

小さな牛小屋のようなエイドがあった。陽気なお兄さんが3人ほど待機していて、10分でいいから眠らせてほしいと頼んだが、ここでもダメだと言われてしまった。ここで寝ると次の関門に間に合わないから、らしい。「10ミニッツ! オンリー、10ミニッツ!」「ノー」。首を振るスタッフ。椅子に座って休んでいるだけで、ウトウトしてしまった。その度にスタッフに起こされた。そんなことを繰り返して結局15分ほど滞在した。なんだよ、だったら10分寝れたじゃないか。しぶしぶ外へ出て、このレースの中で唯一の“まっすぐ”なパートに入った。

まっすぐ・・・に見える。

まっすぐ・・・に見える。

すごい! 走れそう!

そう思うだろうか。それが、300km走った脚だったとしても、そう思うだろうか。夜の代わり映えない道というのは恐ろしかった。このまっすぐに見える道は7kmくらいだと牛小屋の陽気なスタッフに言われていたが、10km以上あったと思う。日本にもありそうな幅の広い林道のゆるやかな下りだ。下り基調というだけであって、もちろんアップダウンはある。ここを、最初はヨシダさんに引っ張られながら結構走った。

しかしこの人は、よく走れるもんだなと思っていた。わたしよりはるかに年上に見える。50代だと思っていたが、60歳を越えていると知ったのは日本に帰国した後だった。トルデジアンには60歳、70歳というお父さん世代がゴロゴロいる。むしろ40歳以上が圧倒的に強い。人生の山谷を乗り越えて、達観しているような人が多かった。

「そんな若いうちに、トルデジアンなんて出て、どうすんの、この先」

「いやぁ、どうするんですかねぇ。ヨシダさんはトル完走したら次はどうするんですか?」

よっぽどのベテランかと思ったらトレイルランニングを始めてまだ数年らしい。まだ出てみたいレースが色々あるという。だれでも、いつでも、いまからでも、夢を追いかけることができる。いや、追いかけるだけじゃない。現実にすることができる。このレースにはそんなことを体現しているような人達であふれていた。もしかしたら「夢」なんていうファンタジーなものですらないのかもしれない。「目標」か、いや、ただの「遊び」か。始めることに理由なんてあってもなくてもいいし、遅いか早いかなんてのもない。

7kmなら、1時間以内には着く。だけど走っても走ってもなかなか林道が終わらない。

「道、間違ったか?」

「いや、だって、ずっと1本道でしたよ」

「誰にも会ってないな」

「え? さっき4人くらいに抜かれたじゃないですか」

「え? そうだっけ? いや、会ってない」

「いやいや、さっき通りすぎましたって」

ふたりともちょっとぼんやりしてきた。眠い。走っても走っても、景色は変わらなかった。

「ハイ! 少々お待ちください!」

ヨシダさんが突然大きな声で叫んだ。

「え? 何ですか?」

「あ、いや、そういえばさ、冷蔵庫にあれが入ってるからさ」

思わず吹きだした。完全に夢を見ながら寝ぼけて走っているのだ。しかもまた真面目な彼が言うので余計に可笑しかった。

「あれ、ヨシダさん、あの町なんか遊園地みたいじゃないですか?」

「何言ってんの」

「ほら、あそこ!」

キラキラと光る遊園地のような楽園が見えた。ジェットコースターが走っている。大きなお城みたいな建物もある。その上には大型ビジョンがある。人々が賑やかに踊ったり酒盛りしているようにも見える。楽しそうだ。あれ? わたしも寝ぼけてきたのかな?そう思って目をこすった。

「あぁ、ほんとだ。あの大型モニター、なんだあれ」

「え? やっぱり見えます? なんかほら、あれはお城で・・・」

「何階建てだろうね?」

「そうとう大きいですね、あれは」

楽園? あるわけがない。ふたり揃って同じ幻覚を見るなんて奇跡あるのだろうか。もう30時間くらい一緒に走っていて、わたしたちは妙な共鳴をしていた。

どうやらそれらしい町があったらしいが、もちろんお城も大型ビジョンもあるわけがない。これに限っては、今も謎のままである。

どうやらそれらしい町があったらしいが、もちろんお城も大型ビジョンもあるわけがない。これに限っては、今も謎のままである。

本来ならば走れる下りをかなり歩き通して、夜の教会サンレミボス(Saint-Rhemy en-Bosses/308.6km)に着いたのは3:32だった。下り7kmに寝ぼけながら約3時間半かけたらしい。え? 1kmを30分? それってほぼ止まってるようなもんだ。逆に難しい。

9月16日 3:32 Saint-Rhemy en-Bosses 308.6km

サンレミボスの次がとうとう最後の関門だ。高低表では登りの中腹Merdeuxに8時と書いてあるが、サンレミボスのスタッフは、そのさらに上の小屋Rifugio Frassatiだという。

レース終盤の肝となる場所、サンレミボス。関門の場所が曖昧で毎年選手達がここにきて混乱するらしい。

レース終盤の肝となる場所、サンレミボス。関門の場所が曖昧で毎年選手達がここにきて混乱するらしい。

「さっきスタッフに聞いたら、ここから、だいたい2時間半か3時間だって」

ヨシダさんが聞いてきてくれた。だけどわたしはイタリア人の、いい意味でもわるい意味でも「ざっくり」した感覚をここまで何度も真に受けて、散々痛い目に遭ってきた。彼らは悪くない。時間の感覚だけでなく、そもそも彼らはここら辺りの山に慣れているし、それにわたしよりも遥かに手足が長い。彼らの言うタイムは“手足の長い彼らの通常時”の時間だ。

「2時間半かかるとして、でもまぁ余裕をもって3時間だとして、だったら5時にここを出れば間に合うから、1時間くらい寝ようか」

1時間・・・。7kmの下りを寝ぼけて3時間半もかけてきたのだから寝たほうがいいのは確かだったが、わたしにはそんな勇気がなかった。もういい加減わかっていた。この登りがどれだけ大変かということを。このちょっとしたでこぼこの図がどれだけの登りを意味しているのかを。彼らの言う時間の2倍はかかるということを。

「こんばんは! 日本人ですか?」

いきなり日本語で声をかけられた。現地に住む日本人スタッフだった。ちょうどいい、日本人縮尺でコースのことを聞くチャンスだ。

「あの、ここから次の小屋ってどのくらいですか? 関門、間に合いますかね?」

「そう、ですね。速くても4時間、今からだと4時間半はかかりますかね」

「それって、今、3時半だから、今すぐ出ないと8時に間に合わないってことですか?」

「そういうことになりますね・・・。今なら、ギリギリ、なんとか、間に合うかもしれません」

苦笑いをして、申し訳なさそうに、そう教えてくれた。やっぱり! 寝るかどうかかなり迷った。でも、ちゃんと睡眠を取ったのは、もう一昨日のことだ。一昨日の夜に45分寝たのが最後で、その後は10分しか寝ていない。とにかく横になりたかった。

「わたし、寝るの、15分にします」

「はぁ?」

「15分だけ寝ます」

「いや、もう少し寝ても大丈夫でしょ」

「いや、15分だけで出ます!」

最後のわがままだ。スタッフにも「何時間寝る?」と聞かれて、「15ミニッツ」と答えると首をかしげていた。廊下に置かれた簡易ベッドの毛布に包まり、目覚ましをかけて目をつぶった。いままでは、1時間が5分くらいに、30分が1分くらいに、5分が1秒くらい一瞬のことに感じていたが、最後のこの15分は10時間くらい寝たような気分だった。睡眠は最大の薬だ。

美術館のような内装の教会。部屋ではなく、廊下や踊り場ににベッドが並べられている。

美術館のような内装の教会。部屋ではなく、廊下や踊り場ににベッドが並べられている。

スタッフに起こされる前に目が覚めて、時計を見ると14分30秒だった。ちょっとトイレに寄ってから行く、というヨシダさんが言うので、登りが遅いわたしは迷惑をかけないように1分1秒でも先に行きたくて、先に登りはじめていますね、と伝えてひとりでエイドを後にした。きっとすぐ追いついてくるんだろう。

4月15日 午前4時 最後の登り

覚悟はあった。もうあと40kmなんだから。眠くならないように歌を歌った。だれかが言っていた、「ドレミの歌がいいよ」と。何も考えずに延々と繰り返すことができるかららしい。

「どぉ~はど~なつ~~の~~どぉぉおおお! れぇ~はれもんの~れぇええええ!」

気管支炎で傷だらけの喉をむりやりこじ開けて、お腹の底から大きな声を出して、そのパワーで脚を前に進めた。音痴なドレミの歌をひたすら繰り返す声がアルプスの山の中に響き渡った。ニセピークにも怯まなかった。小屋っぽいものが見えても期待などしなかった。すれ違う選手に、「ここからあと1時間くらいだよね?」という希望的観測に共感を求められても動じなかった。それから、後ろも、一度も振り返らなかった。

きっと、追いついてくる、大丈夫。追いついて抜かれて置いていかれるまでに、少しでも先に行っておこう。なぜかもう、どこも痛くなかった。意識だけがあって、身体という存在をもう、感じなかった。

よし、よし、いいぞ。いいぞ。

大丈夫、絶対大丈夫。絶対、大丈夫。

幾重にも重なる波のようなトレイルを越えて、穏やかな丘の先に、朝陽に照らされる大きな小屋が、湖の向こう岸に見えた。それは、黄金に輝いてみえた。

9月16日 7:22 RIF.FRASSATI 319.4km

小屋に着くと、スタッフが「おめでとう!」と言って迎え入れてくれた。小屋の中の、さらにその奥の方のテーブルで、ゼッケン番号を申告した。最後の関門を突破した。かかった時間は、3時間20分。2時間半でも3時間でもなく、3時間20分かかった。もし、麓で1時間寝て、さらにいままでみたいに甘えて登っていたら、「アウト」だった。

ほっとして、温かい小屋のストーブで、シューズや冷たくなったグローブ、靴下を温めた。やっと落ち着いて食べることのできる朝食は格別だった。持っていたコインを取り出して、ちょっと贅沢をして、ホットチョコレートを頼んだ。小屋の有料メニューを頼むのは自由だったが、7日目にしてこの時初めて頼むことができた。そうだ、これが今まで聞いていたトルデジアンの楽しみ方だった。可愛い小屋、美味しいごはん、陽気なスタッフ達。

5分経っても、ヨシダさんは来なかった。

外へ出て、トレイルを見下ろしても、姿が見えない。選手達が息を切らして次々に小屋へ飛び込んでくる。最後の関門に間に合って、発狂しながら入ってくる者もいた。仲間と抱き合って喜ぶ者もいた。さらに5分経っても、ヨシダさんは来なかった。

なんで、ひとりで来てしまったんだろう。

眠くなってしまったのか、あるいは麓のエイドに5時までいたんだろうか。登りの強いヨシダさんとて、2時間半はさすがにむりだ、3時間でもギリギリかもしれない。間に合わなかったらどうしよう。ストーブの前で縮こまり、血の気がひいた。

小屋を出たり入ったりしてヨシダさんを待ち、夜が明けていく。

小屋を出たり入ったりしてヨシダさんを待ち、夜が明けていく。

「やっべぇ~、あぶね~!」

ヨシダさんが物凄い勢いで飛び込んできた、そのタイムはわたしの15分後、8時の関門まであと20分と少しだった。ふたりして大笑いした。

「いや~危なかったわ~!」

「あはは、だから言ったのに~!」

これで、わたしたちの完走がほぼ確定した。

Malatraから、Courmayeurへ

「Col Malatra」(マラトラ峠/標高2,325m)

「Col Malatra」(マラトラ峠/標高2,325m)

(あれが、マラトラか・・・)

7日目、最終日の朝。最後の小屋の次にそびえるCol Malatraへの道は人生でも指折りの感動的な場所だった。マラトラは、トルデジアンでもっとも象徴的な峠だ。いつか、行ってみたい場所だった。マラトラへ峠の最高地点へ導く、岩盤のような斜面をまっすぐに横切るトレイルのラインは、自分が信じてきたもの、貫いてきたもの、そういうものを表しているようだった。

勇ましい山肌にうっすらと雪が付き、足元は凍結していた。今日もまた、空は晴れ渡り、雲ひとつない青空だった。7日目の朝、いくつもの峠を越えて、いま、マラトラに到達した。いつかじゃなくて、いま。

マラトラからフィニッシュまでの下りは、まだ20km近くあった。残り時間は、7時間ある。歩きのペース(20分/1km)だとすると、ちょうど7時間弱。下りだから、そこそこ走れば十分に間に合う。気を良くして、座って休んで紅茶を飲んだり、クッキーを食べたりして楽しんだ。多くの選手が膝を壊していたが、わたしは疲労さえあるものの故障はなく、残すところ下りのみとなったウィニングロードはだいたい走ることができた。

「先に行っていいよ」

「でも、たっぷり時間あるでしょう?」

「いや、そうでもないよ」

もう完走できる、とのんびりしすぎたらしい。わたしはなんて単純で手のかかるやつなんだ。なんだかんだで最後までヤバイヤバイなんて言いながら、最後は地元のイタリア人選手にふたりして引っ張ってもらいながら走った。ヨシダさんに何度も先に行けと言われたけど、完走さえできれば、最後まで満足できさえすれば、タイムなんてどうでも良かった。

「せっかくだから、最後まで走って下りましょうよ」

散々ぶーたれたわたしが引っ張るというのが滑稽だったが(間に合うんだからちょっとめんどくさいと思われていたかもしれない)、それでも最後まで一緒に走って走って、クールマイヨールに戻ってきた。

出迎えてくれる仲間。賑やかな町。華々しいフィニッシュゲート。たくさんの人が祝福してくれた。

カーペットを踏みしめながら、感動を噛みしめながら、旅路を思い出しながら、フィニッシュゲートへ。

カーペットを踏みしめながら、感動を噛みしめながら、旅路を思い出しながら、フィニッシュゲートへ。

9月16日 14時44分 Courmayeur、Finish 旅の終わりは始まり

148時間24分58秒。

スタートから6日と4時間半。

走りはじめて3091日目、人生最長の距離を走り終えた瞬間だ。フィニッシュゲートをゆっくりと潜り、ポスターに完走の証のサインをして、友人に抱きしめられ、わたしの旅は終わった。

夫婦ですか? と言われた。どっちかっていうと親子ですか? が正解ではなかろうか。

夫婦ですか? と言われた。どっちかっていうと親子ですか? が正解ではなかろうか。

グレート? 偉大?

立派かどうかと言われたら、正直なところひどいレース展開だった。

クレイジー? 狂っている?

あぁ、それは確かに狂っていたかもしれない。寝ぼけていたし。

ファンタジー? 幻想?

寝ぼけながら走ったりもしたけど、わたしは確かにフィニッシュゲートを潜った。

うん、これは現実だ。

でも、これはグレートでクレイジーでファンタジーで、昔のわたしからはずっと遠いところで起きた話なんだろうか。

ただただ3000日以上走り続けてここに来た。そのままわたしは走り出し、道中起こる色んなことをひとつひとつ乗り越えて、色んな人と出逢い、支え支えられ、あとどのくらいなんて考えずに、ただただ前を見て、ここに来た。

日々の小さな出来事、日々の出逢い。いいこともあれば、わるいこともある。笑う日もあれば、泣く日もある。たまには人に頼りたい。たまには弱音も吐きたい。とんでもないぶさいくな顔で涙したりもする。自慢できるようなかっこいいもんじゃない。どっちかっていうとダサい。こんな不格好さが、わたしらしさなんじゃないか。始まりは終わり。終わりは始まり。山があれば谷がある。谷があれば山がある。ちょっと凝縮されて濃厚になって、グレートでクレイジーに見えるだけで、これはきっと、人生と何ら変わらない。だから、山を走ることが好きなんだ。

でも、330kmは、さすがにちょっと長かった。

でも、

まだ、

わたしは、走れるかもしれない。

そして、3日後には、山にいた。

そして、3日後には、山にいた。

おしまい

(写真提供=トルデジアンの仲間たち)